|

‘규제’라는 단어는 어감부터 부정적이고, 의미도 그렇다. 사전적 의미 역시 ‘규칙이나 법령, 관습 따위로 일정한 한도를 정해 그 이상을 넘지 못하도록 제한하다’로 풀이하고 있다. 오가는 사람, 아무나 붙잡고 물어 보면 열 중 아홉은 혁파해 없애야 할 대상으로 꼽길 주저하지 않을 것이다. 정권을 잡은 권력자마다 개혁과 혁파를 강조한 것은 규제가 자유활동을 제한하기 때문이다. 한 마디로 귀찮고, 거추장스럽다는 얘기다.

규제는 좀 낯익은 용어로 치환하면 뽑아야 할 대못이다. 뽑아버려야 속이 시원한 구습이나 구태 말이다. 그런데, 유일하게 규제가 환영받는 곳이 있다. 아니 환영받는 정도를 넘어서 ‘더 강화해야 한다’며 외려 목소리를 높이는 곳이 있다. 바로 원자력이다. 원자력 얘기만 나오면 모두들 입을 맞춘 듯 강화를 부르짖는다. 예외가 없다. 이유? 물론 있다. 그렇게라도 해야 막연하나마 심리적 불안감을 스스로 희석시킬 수 있기 때문이다.

지난달 방사성폐기물관리 전문기관인 원자력환경공단 주최로 토론회가 열렸다. 사용후핵연료의 합리적 관리를 위한 기술개발 토론회였다. 방폐물 연구를 수십 년 동안 가르쳐 온 원자력 전문가를 좌장으로 사업 행정 NGO 등 언론을 제외한 거의 전 분야 전문가가 ‘사용후핵연료를 어떻게 해야 기술적으로 잘 관리할 수 있을까’에 대해 머리를 맞댔다.

물론 토론회에서 이렇다 할 해답이 제시되지는 않았다. 토론회 한 번으로 해법이 찾아질 일이었으면, 왜 세계 원자력계가 아직까지 골머리를 싸매고 끙끙거리고 있겠는가 말이다. 여지 없이 이번 토론회에서도 그 동안 해법이라고 제시됐던 안들이 쏟아져 나왔다.

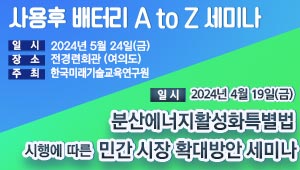

대국민 소통과 공감대 형성, 신뢰도 제고, 협업과 융합 등등 언제 들어도 지당하고 마땅한 얘기들이 풍성했다. 비아냥이 아니다. 실제로 그랬다. 이십 여년 동안 엇비슷한 토론회나 세미나 심지어 국제 심포지엄을 수십 수백 차례 현장에서 목도한 경험(?)치에 비견해서 하는 말이다.

그러나 이번 토론회는 엇비슷한 주제로 열렸던 다른 행사에서는 듣을 바 없는 조언과 같은 제언이 있었다. 그것은 기술개발과 규제를 같이 묶어야 한다는 것.그것도 한 두 전문가가 아니었다. 쉽게 예를 들자면 사용후핵연료를 담을 용기를 만들 때 규제기관까지 참여해서 한 방에 가자는 것이 핵심이다. 모든 기술개발 과정에 규제기관을 참여시켜 시행착오도 최소화하고 비용과 시간을 절감해야 한다는 게 중론이었다. 규제를 혁파했다는 말은 아니었지만, 결과적으로 그게 그 말이다. 아는 사람은 알겠지만 규제는 비용을 담보로 한다. 규제가 강할수록 비용은 많이 드는 것은 두 말하면 잔소리다. 위험성 감소와의 상관관계와 상관 없이 그렇다.

원전이 이러 저러한 이유들로 하루만 가동을 멈춰도 수 억 원의 손해가 발생한다. 기동이 쉽고 간편한 다른 발전원과 달리 원전은 일단 멈추면 재가동까지 아무리 빨라도 거의 일주일이 소요된다. 규제 때문이다. 후쿠시마 원전사고 이후 원전에 대한 규제는 가히 최대치까지 올라가 있다. 국민들의 눈높이가 거기에 맞춰져 있어 별 도리는 없다. 원전도 국민을 위한 시설 아닌가.

강도 높은 규제로 국민들이 안심하고, 신뢰도가 높아진다면 그것은 단순히 비용으로 치부할 순 없다. 다만 남아 있는 숙제인 사용후핵연료는 전문가들의 목소리를 담아내는 게 옳아 보인다. 과거처럼 사업 따로, 규제 따로 제각각 따로 노는 ‘따로 국밥’처럼 노는 것이 불필요한 규제에 다름 아니다. 주어진 시간이 많아도 불합리적인 것은 고쳐야 한다. 하물며 사용후핵연료 관리는 시간이 없다. 하루가 멀다 하고 사용후핵연료는 늘어나고 있고, 저장공간은 속속 줄어만 간다. 다른 규제는 원전에 기댄 죄 아닌 죄로 용인할 수 없다손 치더라도 사용후핵연료 만큼은 사업과 규제를 하나의 그릇에 넣는 것이 마땅해 보인다.

![[시승기] 볼보 XC40, 가격·품질·안전 다 잡았다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202404/news-p.v1.20240419.14b239d1d9954d75bd0dce24f3f27733_T1.jpg)

![[이슈&인사이트] 대만지진과 TSMC사태, 한국은 어떤가?](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202404/news-p.v1.20240418.c9e3396caf5f449aa9bcadddb9b63428_T1.jpg)

![[이슈&인사이트] 겉멋만 부리는 산업안전, 안전 걸림돌돼서야](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202404/news-p.v1.20240226.33c2fac19c374e3a9156ba578e81eb81_T1.jpg)

![[데스크칼럼]‘안미경중’과 이별을 확실히 할 시간](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202404/news-p.v1.20240414.c3942d2968994de3ac3d7c51e0cc2ddf_T1.jpg)

![[기자의눈] 소액주주 지분이 두 배더라도 이길 수 없는 K-주총](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202404/news-p.v1.20240416.33dadd76960b4656a9901e7ab6a794f0_T1.jpg)