|

하나에 집중한다는 것, 여간 어려운 게 아니다. 역설적이지만 한층 편리해진 우리 생활환경이 집중의 방해요소가 되기도 한다. 주변을 돌아보자. 의심과 불안, 두려움 등 심리적 요인이나, SNS와 인터넷 검색 등도 집중을 헤친다. 고도화된 디지털 환경과 생활 속 편리함이 가져 온 반작용이랄까. 그래서 집중의 힘은 실로 놀랍다. 집중으로 인한 성과가 남다르고 크기 때문이다. 이처럼 집중하는 상태가 지속되면 몰입(沒入, Engagement)에 이른다.

몰입하면 떠오르는 인물. 몰입이론의 창시자인 미하이 칙센트 미하이 (Mihaly Csikszentmihalyi). 그는 "몰입(flow)을 ‘무언가에 흠뻑 빠져 있는 심리적 상태’" 라고 말하며, "창조적인 사람은 전문지식과 창의적 사고 외에 몰입을 갖춰야 한다"고 설명한다. 결과적으로 몰입은 일상에 새로운 기쁨을 줄 뿐 아니라 창조의 마중물이 된다는 얘기다. 조직에 속한 구성원으로서 개인이 조직의 목표에 대한 깊은 관심과 애착을 갖게 되었을 때 나온다. 몰입의 가치가 돋보이는 이유다.

몰입하면 깊이가 달라진다. 취미도 그렇다. 사회가 복잡다단해지면서 취미는 1인1색을 넘은 지 오래다. 취향은 때와 장소에 따라 바뀌기도 하고, 취향에 맞춘 취미도 1인 10색이다. 개인들이 취미에 몰입하는 이유는 뭘까. 일상에서 쌓인 스트레스를 풀어 좋고, 삶도 재충전할 수 있기에. 몰입이 가져다 준 값진 결과다. 몰입해 온 취미가 깊어지면 개인의 생업으로까지 발전한다. 개인의 시간을 가치있게 만드는, 몰입의 힘이다.

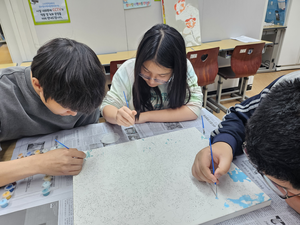

교육에도 몰입의 가치는 두드러진다. 치열한 입시경쟁속에 놓인 학생들. 몰입을 통해 학습을 하면 스스로 동기부여가 되고 효율도 높일 수 있어 최대의 만족감으로 이어진다. 서울대 황농문 교수는 그의 저서 ≪공부하는 힘≫에서 "한 가지에 몰두하여 집중하는 것을 통해 자신이 원하는 방향을 찾게된다"며, "이를 통해 무엇인가를 이루는 성공경험을 얻게 된다"고 말한다. 이른바 몰입학습법이다. 공부를 쉽고 즐겁게 바꿔주며, 일생을 어떻게 꾸려나갈지, 역경을 어떻게 뚫고 나갈지도 알려준다. 몰입학습이 삶의 성과를 높이는 견인차인 까닭이다.

예술과 체육분야의 몰입은 좀 더 집중을 요한다. 개인 기록경기가 더욱 그렇다. 자신과의 싸움이자 기록을 깨기 위한 도전이어서다. 초집중을 통한 몰입은 성과와 성패를 가르며, 한 순간 한 순간의 몰입은 좋은 기록으로 이어진다. 우리 조상들에게도 몰입의 가치를 발견할 수 있다. 활쏘기를 즐겼다고 알려진 조선시대 왕들. 왕들이 참관하며 문무백관이 활을 쏘는 예(禮)인 시사례(侍射禮)를 봐도 몰입과 집중을 위해 노력해 온 역사적 사실을 확인할 수 있다. 활쏘기는 무용총 ‘수렵도’ 등 고구려 고분 벽화에 그려졌고, ‘삼국지’위지 동이전을 비롯해 고대 문헌에도 기록되었다. 그만큼 우리 조상들이 몰입의 가치를 앞에 두었다.

일에도 몰입이 성과를 가른다. 세계 142개국 23만 명을 대상으로 조사한 미국 갤럽의 관련 조사결과다. 몰입 상태의 직원은 평균 13%. 한국은 세계 평균보다 낮은 11%다. 세계에서 혁신이 가장 활발한 미국의 몰입 직원 비율 30%에 비하면 한참 낮은 수치다. 또 미국 갤럽이 50년 이상 재능, 강점, 성과를 연구한 결과에서, "강점 개발이 직원의 몰입도 개선에 도움이 된다"며, "강점을 알고 이를 활용할 줄 아는 직원은 업무 몰입도가 6배 높고, 몰입도가 높은 조직은 수익성과 생산성이 각 22%, 21% 증가했다"며 몰입을 강조했다. 몰입이 중요한 성과지표인 셈이다.

본격적인 휴가철이다. 코로나19가 앞당긴 뉴노멀에 코로나블루(코로나우울증)까지 나타난다. 집중도 몰입도 힘든 일상이다. 잠시 일상을 떠나 안전하게 거리두며 ‘언택트 휴가’를 떠나자. 휴가로 재충전하고, 복귀한 일상에서 다시 몰입해 보자. 몰입은 거창한 게 아니다. 생활 속 작은 집중에서 출발한다. 작은 집중이 성과를 가른다.

![[EE칼럼] 에너지 전환의 그늘: 취약한 광물·원자재 공급망](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20240331.e2acc3ddda6644fa9bc463e903923c00_T1.jpg)

![[EE칼럼] 대규모 정전… 에너지 고속도로와 가스 터빈 발전](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-a.v1.20251218.b30f526d30b54507af0aa1b2be6ec7ac_T1.jpg)

![[김병헌의 체인지] 로봇을 막아 회사를 멈추겠다는 노조](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20240625.3530431822ff48bda2856b497695650a_T1.jpg)

![[이슈&인사이트] 미국의 그린란드 야욕으로 본 새로운 국제관계 질서 변화](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20240325.ede85fe5012a473e85b00d975706e736_T1.jpg)

![[데스크 칼럼] 기업은 고객에, 정부는 기업에 ‘신뢰’ 줘야](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20251109.63f000256af340e6bf01364139d9435a_T1.jpg)

![[기자의 눈] 30년 1조원, 서울시 ‘값비싼 미루기’의 청구서](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20260130.5049a21f2fc5432ab8fbe28f2439b340_T1.jpg)