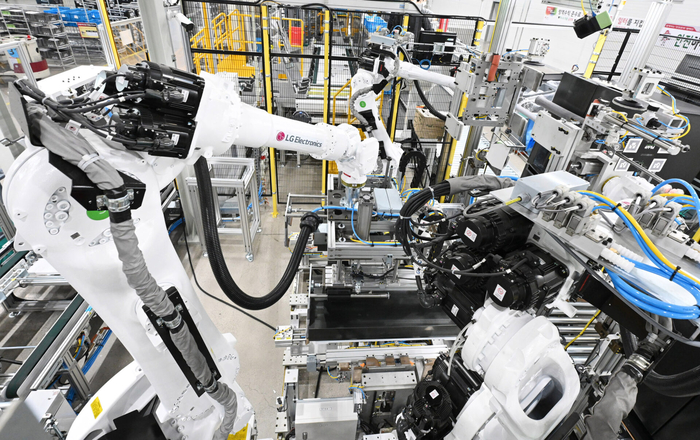

▲자료사진. LG전자 창원 공장에서 로봇 팔이 냉장고 문을 조립하고 있다.

글로벌 관세 장벽, 전세계 주요 소비국들의 경기침체 우려, 인공지능(AI) 기술 발전, 국내 정치 불안.

당장 어디로 튈지 몰라 기업 경영에 불확실성을 높이는 요소들이다. 이같은 '복합위기' 상황에 우리나라 전자업계가 다양한 형태로 '로봇 동맹'을 맺고 있다. 성장 가능성이 크지만 위험요소도 상존하는 시장인 만큼 '팀코리아' 전략으로 활로를 찾겠다는 구상이다.

6일 업계에 따르면 삼성 전자 계열사들은 최근 현대자동차그룹과 다방면에서 손을 잡으며 동맹을 강화하고 있다. 삼성SDI는 최근 현대차·기아와 '로봇 전용 배터리 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 이들는 로봇에 최적화한 배터리를 함께 개발하고 이를 다양한 제품에 탑재하기로 뜻을 모았다.

삼성SDI가 주목한 점은 현재 상용화된 로봇들이 전동 공구 등에 쓰이는 배터리를 주로 탑재하고 있다는 점이다. 로봇은 구조가 복잡한 탓에 공간이 제한적이라 출력 용량이 줄어드는 등 한계가 있었다. 삼성SDI와 현대차·기아는 전날 서울 삼성동 코엑스에서 개막한 '인터배터리 2025' 현장에서도 로봇 시장 저변 확대를 위한 공동 마케팅 활동을 펼쳤다.

삼성전자는 현대차가 스마트 팩토리를 구축하는 분야에서 힘을 보태고 있다. 현대차가 첨단 공장을 만들면서 삼성전자의 5G 통신 기술을 적용해 반응속도를 높인다는 방침이다.

LG전자는 자사 로봇을 사용해줄 수요처를 중심으로 관계를 다져나가고 있다. AI 물류 플랫폼 기업 파스토와 '물류 로봇 솔루션 공급 및 시스템 개발 협력을 위한 MOU'를 체결하거나 조선호텔앤리조트와 '호텔 서비스 업무 효율화 및 신성장 동력 확보를 위한 서비스 로봇 개발 협력'을 도모하는 식이다. 최근에는 한림대학교 성심병원과 '스마트 병원 라이프를 위한 로봇 서비스 발굴 및 사업협력 MOU'를 맺었다.

아예 로봇 기업을 인수합병(M&A)하거나 지분을 매입해 혈맹을 맺는 경우도 늘고 있다. 삼성전자는 다족보행 로봇 플랫폼 기술을 보유한 국내 로봇 전문기업 레인보우로보틱스를 자회사로 편입하고 관련 조직도 재정비했다. LG전자는 지난해 자율주행 서비스로봇 스타트업 베어로보틱스에 6000만달러를 투자했다.

이밖에 삼성전자(레인보우로보틱스)와 두산로보틱스, HD현대로보틱스와 KT, SK텔레콤과 포스코 등이 로봇과 관련된 분야에서 힘을 모으고 있다.

로봇 시장 성장 가능성이 크다는 점은 인식하지만 불확실성도 높기 때문에 주요 기업들이 합종연횡을 펼치고 있다는 게 업계의 일반적인 해석이다. 자체적으로 모든 역량을 갖추려 노력하기보다는 스스로 잘하는 분야에 집중하는 효율성을 중시한다는 뜻이다.

로봇 산업은 반도체, 광학, 통신, 소프트웨어, 기계공학 등 다양한 첨단 산업 분야가 집약된 게 특징이다. 아직까지는 제조업이나 물류, 요식, 의료 등에 보편화돼 있지만 향후 상업·가정용 시장 확장성도 무시하기 힘들다. 서비스용, 산업용, 협동로봇, AI 로봇 등 분야가 다양한데 아직 뚜렷한 선도기업도 나타나지 않은 상태다.

한국공작기계산업협회(SIMTOS)는 2021년 332억달러(약 48조원)였던 글로벌 로봇 시장 규모가 내년에는 741억달러(약 107조원) 수준으로 커질 것으로 전망했다.

![[은행권 풍향계] 기업은행, 소상공인 지원 프로그램 마련 外](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202509/news-p.v1.20250905.584ba9f5089f492fb69776efb86c78cb_T1.jpg)

![[EE칼럼] 에너지 효율 향상의 10가지 경제 효과](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202509/news-a.v1.20240528.6d092154a8d54c28b1ca3c6f0f09a5ab_T1.jpg)

![[김병헌의 체인지] 검찰 폐지 논쟁...개혁인가 주도권 싸움인가](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202509/news-p.v1.20240625.3530431822ff48bda2856b497695650a_T1.jpg)

![[이슈&인사이트] 서울·수도권 집중 외국인 부동산과 토지거래허가제 의미](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202509/news-a.v1.20250828.cb04a550fb814b949752c640d8022fd3_T1.jpg)

![[데스크칼럼] ‘노인을 위한’ 정부는 없나](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202508/news-p.v1.20250831.95bda9b939e84c6f8868f40cab6d11b1_T1.jpg)

![[기자의 눈] 은행권, 보이스피싱까지 배상...상식과 비상식의 경계](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202509/news-p.v1.20250903.e00695b46f2343579bcaea899ad3e9fd_T1.jpg)