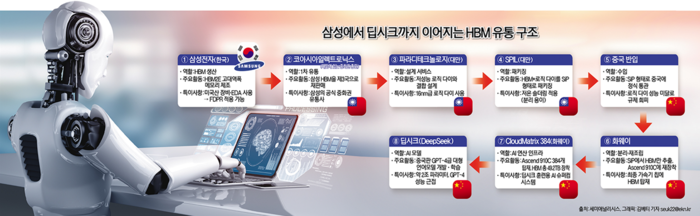

▲삼성에서 딥시크까지 이어지는 HBM 유통 구조 구성.

중국 화웨이가 미국의 수출 통제를 피해 삼성전자의 고대역폭 메모리(HBM)를 확보해온 경로와 방식이 해외 반도체 분석기관을 통해 구체적으로 드러나고 있다.

공급망의 핵심은 화웨이가 미국 제재를 우회하는 정교한 구조를 설계하고, 삼성전자는 직접 거래를 피하면서도 일정 수준의 협조를 통해 출고를 가능케 했다는 분석이다.

최근까지도 고성능 반도체에 대한 수출 통제는 미국과 중국 간 지정학적 대결의 중심 이슈로 떠오르고 있다.

삼성전자 HBM의 우회 경로 드러나나

23일 관련 업계에 따르면 반도체 전문기관 세미애널리시스(SemiAnalysis)는 최근 보고서에서 삼성전자의 HBM2E 제품이 화웨이에 도달하는 구체적인 우회 경로를 제시했다.

분석에 따르면 삼성은 자사의 중화권 유통 채널인 코아시아일렉트로닉스(CoAsia Electronics)를 통해 HBM2E를 공급하고 있으며, 이 물량은 대만의 반도체 설계 전문 기업 파라디테크놀로지(Faraday Technology)를 거쳐 패키징 전문 업체 실리콘프라임인터내셔널(SPIL·Siliconware Precision Industries Ltd.)에서 재가공된다.

이후 이른바 '패키지 형태'로 중국으로 수출된 뒤, 현지에서 HBM만 분리해 사용하는 구조다.

이 과정에서 핵심적인 기술적 장치는 저성능 16nm급 로직 다이와의 약한 결합이다. 로직 다이는 연산 기능이 거의 없는 반도체로, 규제 회피를 위한 형식적 조합으로 해석된다.

SPIL은 이 HBM과 로직 다이를 결합하면서도 '저온 솔더링' 방식으로 부착해 중국 내에서 쉽게 분리될 수 있도록 만든 것으로 보인다. 저온 솔더링은 낮은 온도에서 접합이 분해되는 기술로, 이러한 설계를 통해 중국은 HBM을 추출해 자체 AI 칩에 재활용하고 있다.

HBM의 최종 사용처는 화웨이의 인공지능(AI) 가속기 칩 'Ascend 910C'다.

이 칩은 대규모 연산 시스템 'CloudMatrix 384'의 핵심 부품으로 쓰이며, 총 384개의 Ascend 칩이 병렬로 연결된 구조다.

시스템 전체는 49.2TB의 HBM 용량과 1229TB/s의 대역폭을 갖춰, 총량 기준으로는 엔비디아의 최신 AI 서버인 'GB200 NVL72'를 능가한다.

이 CloudMatrix 384 시스템은 최근 공개된 중국의 초거대 언어모델 '딥시크(DeepSeek)'의 학습 인프라로 사용됐다. 딥시크는 2조 개 이상의 파라미터(parameter)를 가진 모델로, GPT-4에 근접한 성능을 보이며 전 세계 AI 업계에 충격을 줬다.

이 모델의 성공은 HBM 확보 없이는 불가능했다는 점에서 화웨이의 우회 전략의 효과를 뚜렷이 보여준다.

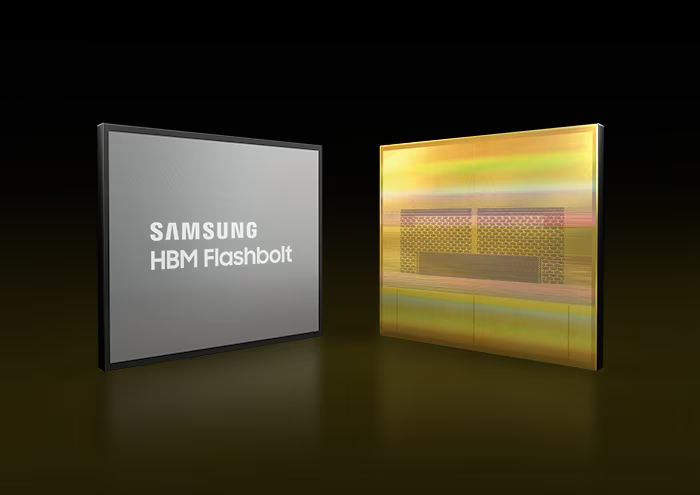

▲삼성전자의 HBM2E 제품. 출처=삼성전자

규제 강화에도 지속되는 공급망 구조

현재 미국은 중국으로 향하는 HBM에 대한 통제를 강화하는 중이다. 미국 수출관리규정(EAR)과 그 하위 조항인 외국직접산물규칙(FDPR)이 규제를 위해 작동한다.

EAR은 본래 미국산 물품의 수출을 통제하는 규정이지만, 두 가지 조건에서 비(非)미국산 제품까지 규제할 수 있다.

첫째는 최소 함유 규칙(De minimis rule)'으로, 해당 제품에 미국 기술이 일정 비율 이상 포함될 경우이고, 둘째는 'FDPR'로, 미국 기술이나 미국 장비로 만든 제품은 미국의 통제를 받는다는 원칙이다.

삼성의 HBM은 케이던스·시놉시스 등 미국산 EDA 소프트웨어와 어플라이드머티리얼즈·램리서치 등 미국산 반도체 장비를 통해 생산된다고 알려졌다. 따라서 FDPR 규정상 미국의 사전 허가 없이는 제재 대상인 화웨이로의 수출이 금지된다.

미 상무부는 2020년부터 화웨이를 FDPR의 구제 대상으로 지정하고, 화웨이가 '거래 당사자'로 포함되는 순간 해당 제품은 무조건 BIS(미국 산업안보국) 승인 없이는 공급할 수 없도록 규정했다.

이후 2022~2024년에 걸친 고성능 AI 반도체 규제 강화 조치로 HBM 자체가 규제 대상이 되었고, 2024년 12월에는 미국 장비로 만든 고사양 HBM의 중국 수출을 사실상 전면 금지하는 규정이 추가됐다.

이에 삼성전자 입장에서는 공식적으로는 규제를 위반하지 않으면서도, 실질적으로는 중국 AI 생태계의 핵심 부품을 공급하는 구조가 필요했다.

그리고 직접적으로 화웨이에 제품을 납품하지는 않았지만, 결과적으로 삼성전자의 HBM이 중국에 전달되는 구조가 완성된 것으로 추정된다.

특히 SK하이닉스의 HBM 대부분이 엔비디아·AMD 등 미국 기업에 이미 배정된 상황에서, 삼성만이 화웨이의 수요를 감당할 수 있는 유일한 선택지였다는 점도 이런 구조가 만들어지는 이유로 분석된다.

실제로 CoAsia의 실적은 미국의 통상 압력 이후 급증했다. 대만 증권거래소 공시에 따르면, CoAsia의 매출은 2024년 12월 2985억대만달러에서 2025년 1월 4871억대만달러로 63% 급증했다. 2월에도 4794억대만달러를 기록해 고점을 유지하고 있다.

세미애널리시스는 이 급등이 수출 통제 직후에 발생한 점에 주목하며, 우회 공급망을 통한 HBM 출고와 연관됐다고 분석했다.

이에 도널드 트럼프 미국 대통령 행정부가 반도체 수출 통제를 더욱 강화할 수 있다는 우려도 커지고 있다.

트럼프 대통령은 1기 행정부 당시 화웨이·SMIC 등을 '엔티티 리스트'에 올려 대중국 반도체 제재를 본격화한 장본인으로, 2기 행정부 출범 이후에도 “중국의 AI 역량을 미국 기술로 키우게 둘 수 없다"는 입장을 반복해왔다.

이번 화웨이·삼성 간 우회 공급망 사례는 미국 내에서 “FDPR 규정의 구멍"으로 지적되고 있으며, 트럼프 행정부가 패키징 제품까지 규제 범위를 확대하거나, 한국·대만 등 동맹국 기업에 대한 사전허가 요건을 강화하는 계기로 작용할 수 있다는 관측도 나온다.

한 반도체 업계 관계자는 “이러한 회색지대 공급망은 향후 미국의 규제 확대로 인해 직접 타격을 받을 가능성이 크다"며 “향후 미국이 패키징 제품까지 규제 범위를 확장할 경우, 지금의 공급망도 더 이상 유효하지 않을 수 있다"고 말했다.

![[속보] 트럼프-푸틴 기자회견, 휴전 발표 없이 종료](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202508/20250816029297348.jpg)

![[EE칼럼] 폭염, 녹지접근격차 해소가 중요하다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202508/news-p.v1.20240520.349b4b88641c421195241a2980f25719_T1.jpg)

![[이슈&인사이트] 관세·금리·세금…워싱턴과 서울의 위험한 계산법](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202508/news-p.v1.20241210.66d6030414cb41d5b6ffd43f0572673e_T1.jpg)

![[데스크 칼럼] AI! 나는 너를 못 믿겠다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202508/news-p.v1.20250105.00106f8496ba40f5af6df3babd4ef03c_T1.jpg)

![[기자의 눈] 징벌만으론 산재 못 막는다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202508/news-p.v1.20250813.5e9e16f072774668abec8d2d463ae154_T1.png)