▲사진=연합뉴스

3년 연속 에너지 수입비용이 감소했지만, 국내 요금은 되레 상승한 것으로 나타났다. 정부의 요금 기준인 '연료비 연동제'가 전혀 작동하지 않고 있음이 드러난 것이다. 전문가들은 연료비 연동제가 지켜지지 않을 경우 비효율 소비구조, 공기업 재무악화, 신규 투자 축소 등 부작용이 더 크게 나타난다고 지적했다.

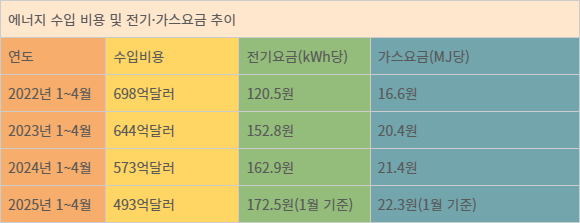

19일 한국무역협회 수출입통계에 따르면 올해 1~4월 에너지 수입비용은 493억1903만달러를 기록했다. 이는 2022년 같은 기간보다 훨씬 줄어든 수준이다.

2022년 1~4월 수입비용은 697억9213만달러, 2023년 1~4월은 643억7309만달러, 2024년 1~4월은 573억4569만달러, 2025년 1~4월은 493억1903만달러로 3년간 29.4%나 감소한 것이다.

특히 전기와 가스 요금을 결정하는 LNG 수입비용은 2022년 1~4월 160억4852만달러에서 2025년 1~4월 95억2000만달러로 40.7%나 감소했다. 에너지 범위는 수출입통계 MTI(Ministry of Trade and Industry Code) 기준으로 광물성연료를 기준으로 했다.

1~4월 에너지 수입 비용 및 전기·가스요금 추이. 자료=한국무역협회, 에너지경제연구원

우리나라 에너지 요금은 국제 가격에 따라 변동하도록 설계돼 있다. 이 기준을 연료비 연동제라고 한다. 에너지 수입비용이 3년 연속 감소했기 때문에 당연히 국내 요금도 내려가야 한다. 하지만 실제는 정반대다. 오히려 올랐다.

에너지경제연구원의 에너지통계월보에 따르면 국내 평균 전기요금은 kWh당 2022년 120.5원, 2023년 152.8원, 2024년 162.9원, 올해 1월 172.5원으로 총 43.2% 올랐다.

도시가스 가정용 요금도 MJ당 2022년 16.6원, 2023년 20.4원, 2024년 21.4원, 올해 1월 22.3원으로 총 34.3% 올랐다. 연료비 연동제가 완전 반대로 적용됐다.

이는 정부의 요금 인상 억제 정책 때문이다. 2022년 2월 러-우 전쟁 발발로 국제 가격이 폭등했을 때 정부는 물가안정을 이유로 요금 인상 유보정책을 발동하면서 국내 요금을 거의 올리지 않았다.

대신에 국제 가격 폭등 부담을 한전, 한국가스공사와 같은 에너지 공기업이 모두 부담했다. 이로 인해 공기업의 현금이 바닥나고 부채가 천문학적으로 치솟으면서 부작용이 속출했다.

한전의 부채는 200조원이 넘으면서 연간 이자비용으로만 4조원을 지출하고 있다. 이는 2021년 기준 우리나라 1인당 전기요금 지출비용이 연간 124만원인 점을 감안하면 무려 323만명의 요금을 이자비로 납부하고 있는 꼴이다. 여기에 가스공사의 민수용 미수금은 14조원이 넘고, 지역난방공사의 열요금 미수금도 5365억원이나 된다.

또한 공기업의 신규 투자가 거의 중단되면서 송전망 부족으로 인한 재생에너지 계통 단절, 수소배관망 건설 미비 등 안전과 미래 투자도 끊긴 상황이다.

김태식 에너지경제연구원 가스정책연구실 부연구위원은 최근 '원료비연동제 유보의 동태적 구조와 제도적 함의: 게임이론적 분석을 중심으로' 연구에서 연료비 연동제 미적용의 문제점을 지적했다.

김 부연구위원은 연구에서 “정부의 반복적인 요금 인상 유보로 인해 공기업 적자가 누적되고 이자비용이 증가하며, 소비자에게 에너지 가격 상승에 대한 적절한 신호가 전달되지 않아 수요 절약이 적어지고 공기업 적자가 빠르게 불어나는 악순환이 반복될 수 있다"며 “정부가 요금 인상 유보 기준을 명확한 기준 없이 자의적 판단에 의존하는 경향이 있기 때문에 이를 개선하기 위해서는 국제 에너지가격 변동폭, 물가 영향, 산업 경쟁력, 소비자 부담 등을 종합적으로 고려한 유보 가이드라인을 마련하고, 이를 법제화할 필요가 있다"고 지적했다.

![[금융 풍향계] BNK경남은행, 지방은행 최초 ‘커버드본드’ 1500억 발행 外](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202511/news-p.v1.20251104.463333e7b32e496bb62eceb18d449bc8_T1.jpg)

![[EE칼럼] 덴마크, 시민들이 만든 행복한 재생에너지 강국](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202511/news-p.v1.20251103.ce47c76617544c63af90401ba296a333_T1.jpg)

![[EE칼럼] 동떨어진 한국의 에너지 ‘패스트 트랙’](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202511/news-p.v1.20250702.05b45b3b37754bef91670415ae38a4b8_T1.jpg)

![[김병헌의 체인지] APEC, 한국의 외교적 주도권과 실질 성과](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202511/news-p.v1.20240625.3530431822ff48bda2856b497695650a_T1.jpg)

![[이슈&인사이트] 정보시스템의 재난 방지를 위한 중복 설계의 중요성](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202511/news-p.v1.20240221.166ac4b44a724afab2f5283cb23ded27_T1.jpg)

![[기자의 눈] 적자 기업만 떠본 예비입찰…홈플러스, 농협만 바라보는 신세](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202511/news-p.v1.20251104.11b40a5b6cc0484487b11bc212f418fa_T1.jpg)