▲김진수 한양대학교 교수가 29일 국회에서 열린 '새만금 조력발전의 정책 공감대 형성 및 당위성 확보를 위한 국회 세미나'에서 발표하고 있다. 에너지경제

“조력발전의 장점과 한계를 직시하고, 극복 전략을 마련해야 실제 사업이 현실화될 수 있습니다."

김진수 한양대학교 자원환경공학과 교수는 29일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 윤준병·이원택·신영대·박지혜·김소희 의원 주최, 한국농어촌공사·한국수력원자력·에너지경제신문사 주관으로 열린 '새만금 조력발전의 정책 공감대 형성 및 당위성 확산을 위한 국회세미나'에서 “새만금 조력발전은 예측 가능성과 에너지 통합운영 측면에서 전략적 가치가 높다"며 “단기적 경제성 논란보다 중장기적 탄소중립 실현과 지역 균형발전, 재생에너지 다변화 관점에서 접근해야 한다"고 강조했다.

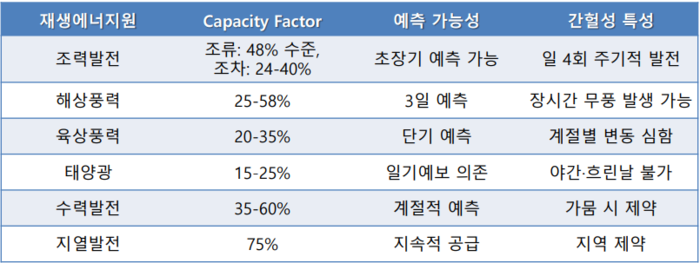

김 교수는 '조력발전 RE100과 탄소중립 달성방안' 주제발표를 통해 조력발전의 가장 큰 장점으로 '초장기 예측 가능성'과 '고에너지 밀도'를 꼽았다. 기상 조건에 따라 발전량이 좌우되는 태양광·풍력과 달리, 조력발전은 조석(潮汐)의 주기성을 기반으로 한 정기적·주기적 발전이 가능하다는 설명이다.

김 교수는 “예측 가능성이 높은 발전원은 통합계통 운영비용(system cost)을 낮출 수 있어 장기적으론 경제성 확보에도 유리하다"고 말했다.

실제 조력발전은 계통통합비용이 적고, 간헐성 보완 효과로 에너지 믹스의 안정성을 높이는 데 기여할 수 있다.

▲재생에너지원의 발전량 예측가능성. 자료=김진수 한양대 교수

반면 새만금의 조력 발전은 낮은 조차와 20% 미만의 설비이용률로 인한 경제성 보완이 과제로 꼽힌다. 김 교수는 “균등화 발전비용(LCOE)이 220~260원/kWh로 추정되며, 태양광보다는 높지만 해상풍력보다는 경쟁력이 있는 수준"이라고 평가했다.

또한 조력발전도 기저발전이 아닌 재생에너지원인 만큼, 보완 전원이나 저장장치 연계가 필요하다는 점도 짚었다.

김 교수는 “대규모 초기투자(capex)가 집중되는 조력사업 특성상, 민간 단독 추진은 현실적이지 않다"며 공공 주도 모델을 강조했다. 프랑스 EDF의 국영투자 사례, 영국의 CFD(차액계약)를 활용한 수익보전 모델 등이 대표적인 사례로 언급됐다.

특히 새만금은 방조제, 산업단지, 홍수조절, 관광, RE100 산업단지 등 다양한 기능이 결합된 다기능 발전 인프라로 발전 가능성이 있으며, 이를 기반으로 한 '조력-수질통합운영 플랫폼', AI 기반 통합제어 시스템 구축 필요성도 제기했다.

김 교수는 “새만금 조력발전이 현실화되기 위해선 지역 주민과 어민, 환경단체 등 이해관계자의 수용성 확보가 핵심"이라며, △지역 이익공유형 수익 모델 설계 △RE100 산업·수소 클러스터 등 연계 편익 확대 △단계적 구축 대신 '안심 기반 일괄 대형 프로젝트' 추진 △재생에너지공급의무화(RPS)나 재생에너지공급인증서(REC) 방식보다 고정가격차액계약(CFD) 기반의 계약형 보조 모델 전환과 같은 방안을 제시했다.

김 교수는 발표를 마무리하며 “탄소중립 달성을 위한 재생에너지 확대 시점에서 조력발전이라는 예측 가능한 에너지원에 대한 정책적 지원이 필요하다"며 “경제성 확보를 위한 정교한 편익발굴 전략과 수익 보전 시스템 설계, 그리고 수용성 제고를 위한 상생모델 마련이 병행돼야 한다"고 강조했다.

![[건설·부동산 결산-하] 공급 뚝↓·서울 집값만↑…깊어진 양극화](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20251224.c392636a73b54041a9293155cba7f175_T1.png)

![[EE칼럼] 대통령의 근본적인 질문에 답변하지 못한 기후부](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-a.v1.20251222.88272328e22b4f0b9029ff470d079b13_T1.jpg)

![[EE칼럼] 에너지 해결과제들의 구조 변화](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20240409.2085f7584f5843f6bd4585a665a8aeec_T1.jpg)

![[김병헌의 체인지] 대통령, 반도체 앞에서 원칙을 묻다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20240625.3530431822ff48bda2856b497695650a_T1.jpg)

![[이슈&인사이트] 정보 보안에 대한 발상 전환](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-a.v1.20240716.800c606b01cc4081991c4bcb4f79f12b_T1.jpg)

![[데스크 칼럼]쿠팡에게는 공정한가](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20251109.63f000256af340e6bf01364139d9435a_T1.jpg)

![[기자의 눈] “왜 접냐” 비웃음은 틀렸다…삼성 트라이폴드가 증명한 ‘도전의 값어치’](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20251223.0aef476b35944bbabf0baa2cb944dff2_T1.jpg)