▲인천광역시 서구 수도권매립지의 야생화단지에서 국화꽃이 활짝 펴져 있다. 사진= 이원희 기자

“오른쪽에 보이는 산이 가장 먼저 쓰레기를 묻었던 제1매립장입니다. 지금은 골프장이 조성돼 시민들에게 인기를 끌고 있습니다. 3-1매립장 옆에는 '자원순환에너지타운'이라는 폐기물가스 에너지화 시설이 운영되고 있습니다."

수도권매립지공사 현장 관계자는 지난 30일 인천광역시 서구 수도권매립지를 찾은 기자들에게 이렇게 설명했다

내년부터 수도권매립지의 생활폐기물 직매립이 금지됨에 따라, 수도권 인구 2500여만명이 버리던 쓰레기를 감당하던 매립지는 역사 속으로 점차 사라질 전망이다. 과거 한때 쓰레기가 산처럼 쌓였던 부지에는 재생에너지 발전소, 국화밭, 골프장이 자리잡았다. 매립의 흔적을 지우며 '도시의 상처'를 '지역 자산'으로 바꾸려는 수도권매립지공사의 고심도 곳곳에서 읽혔다.

▲수도권매립지 제3-1 매립장에서 쓰레기가 묻히고 있다. 사진= 이원희 기자

'쓰레기산'에서 시민공원으로…변신 중인 매립지

1600만㎡에 달하는 거대한 부지(여의도의 5.5배)를 멀리서 보면 초록 언덕들이 보이지만, 그 아래에는 여전히 수십년 치 쓰레기가 잠들어 있다. 1매립장은 이미 골프장으로, 2매립장은 잡초와 나무가 자라나는 녹지로 변했다. 다만, 2매립장이 있던 언덕에 솟은 가스배출관이 여전히 이곳이 '쓰레기산'이었음을 말해주고 있었다.

1매립장 옆, 과거 석탄재가 묻혔던 부지는 이제 색색의 국화꽃으로 뒤덮였다. 황량했던 땅 위에는 노란 국화가 줄지어 피어 있었고, 연못 근처에서는 아이 손을 잡은 가족들이 사진을 찍으며 웃고 있었다. 이 일대는 지금 야생화단지와 체육시설(수영장)로 탈바꿈해 국화축제가 한창이다.

수도권매립지공사에 따르면 골프장·야생화단지·체육시설을 찾은 방문객은 지난해 93만5797명으로, 2023년(58만8515명)보다 1.6배 가까이 늘었다. 폐기물 매립지였던 곳이 이제는 시민들이 휴식을 즐기는 공간으로 바뀐 셈이다. 실제로 이 체육시설에서는 2014년 인천아시안게임 수영·수구 경기가 열리기도 했다.

반면 3매립장에서는 여전히 매립 작업이 이어지고 있었다. 커다란 덤프트럭이 흙먼지를 일으키며 오가고, 쓰레기 더미 위로는 음식물 찌꺼끼가 있는지 갈매기떼가 먹이를 찾아 몰려들었다. 작업장 가까이 다가가자 물을 뿌리며 쓰레기를 덮는 중장비들의 소음과 함께 매립장 특유의 냄새가 희미하게 풍겼다. 하지만 주변 도로에서는 냄새가 거의 나지 않아, 쓰레기 매립지라는 인식이 무색할 정도였다.

▲수도권매립지 드림파크 골프장의 모습. 사진= 수도권매립지관리공사

발전량 줄어드는 매립가스…'수도권자원순환공사'로 새 출발 모색

2매립장과 3-1매립장 사이로 시선을 돌리자 높은 굴뚝이 눈에 들어왔다. 매립된 폐기물이 썪으면서 나오는 가스를 연료로 전력을 생산하는 50메가와트(MW)급 발전소다.

이 시설은 2007년부터 지난해까지 총 505만8442메가와트시(MWh)의 전력을 생산했다. 지난해 발전량은 18만8736MWh로, 설비용량 50MW임 감안하면 하루 평균 약 10시간가량 가동된 셈이다. 18만8736MWh는 4인 가구(연간 전력소비량 4000kWh) 기준 약 5만가구가 사용할 수 있는 전력량이다.

하지만 매립가스 발전량은 줄어드는 추세다. 2019년 25만7748MWh에서 지난해 18만8736MWh로 26.8%(6만9012MWh) 줄었다. 발전소 관계자는 “하수슬러지 자원화시설과 음식물류 폐수 바이오가스화시설이 생기면서 가스 사용처가 분산된 데다, 전체 폐기물 가스 발생량 자체가 줄고 있다"고 설명했다.

수도권매립지공사에 따르면 폐기물 반입량은 2020년 299만5000톤에서 지난해 107만2000톤으로 3분의 1 수준으로 줄었다. 이는 2020년 생활폐기물 반입총량제 도입과 2022년 건설폐기물 직반입금지 시행의 영향이다.

내년부터는 소각장에서 나온 생활폐기물의 재만 매립될 예정이어서 매립량과 매립가스 발생량은 더 줄어들 수밖에 없다. 이에 따라 매립 수수료와 매립가스 발전 전력 판매로 수익을 내던 수도권매립지공사는 경영 타격이 불가피하다.

▲제2매립장 부지 위 모습(왼쪽)과 매립지가스 발전시설의 모습. 사진= 이원희 기자

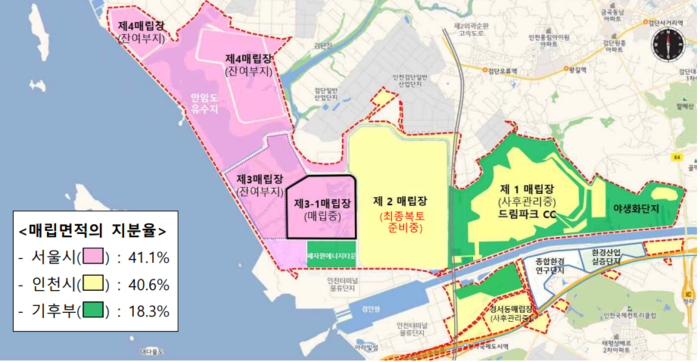

기후에너지환경부·서울시·인천시·경기도로 구성된 '4자 협의체'는 수도권 대체매립지 확보 시점이 불투명한 가운데, 애초 2016년까지로 예정됐던 제3-1매립장 사용기한을 기약 없이 연장한 상태다. 생활폐기물 직매립이 금지되더라도 생활폐기물을 소각하고 남을 재를 묻을 부지는 여전히 필요하다. 현재 대체매립지 입지 공모는 4차까지 진행돼 민간 2곳이 응모한 것으로 알려졌다. 생활폐기물 재만으로는 제3매립장도 수십년을 쓸 수 있기에, 제4매립장 부지는 활용되지 않을 전망이다.

수도권매립지공사는 제2매립장과 제4매립장 부지를 활용하기 위해 고심 중이다. 제2매립지 부지는 공원 및 체육시설, 제4매립지 부지에도 공원이나 소각장 건설 방안이 논의 중인 것으로 전해진다. 매립지 주차장 등 유휴부지에는 태양광 발전시설 설치도 검토되고 있다. 공사는 또 매립지 운영 경험을 살려 지난 2021년 12월부터 몽골 매립장 온실가스 감축 국제사업을 추진 중이다. 사업 기간은 2036년 12월까지이며, 사업 규모는 145억4100만원, 온실가스 감축 예상량은 약 56만7000톤이다.

아울러 수도권매립지공사는 명칭을 '수도권자원순환공사'로 바꾸고, 매립 중심에서 자원순환 전반으로 사업 영역을 확대하려 하고 있다. 이를 위한 '수도권매립지관리공사의 설립 및 운영 등에 관한 법률' 개정안은 국회 기후에너지환경노동위원회 심사소위에 회부된 상태다.

다만, 수도권매립지공사가 매립지 부지에서 신사업을 추진하려면 지방자치단체 및 지역 주민의 동의가 필수적이다.

송병억 수도권매립지공사 사장은 “수도권 생활폐기물 매립 금지에 따라 공사의 새 사업을 다각도로 검토 중"이라며 “무엇보다 주민과의 신뢰를 가장 중요하게 여기고 있다. 지역과 적극적으로 소통하며 상생하는 공사가 되겠다"고 밝혔다.

▲수도권매립지 지도. 자료= 수도권매립지관리공사

![[기고] 고로(高爐)가 꺼진 자리, ‘청구서’가 날아들었다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260212.206898c2e0424f158e52984f082bd3fd_T1.png)

![[EE칼럼] 북한 태양광 발전소 건설에 남한이 참여한다면…](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-a.v1.20251113.f72d987078e941059ece0ce64774a5cc_T1.jpg)

![[김병헌의 체인지] 정청래 민주당은 정말 원팀인가](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20240625.3530431822ff48bda2856b497695650a_T1.jpg)

![[신율의 정치 내시경] 제명 정치의 역설: 국민의힘은 왜 약체가 되는가](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20240313.1f247e053b244b5ea6520e18fff3921e_T1.jpg)

![[데스크 칼럼] 금융감독, 다시 원칙의 문제](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260208.2c5e7dfcbc68439ebd259a53d65b8d9a_T1.jpeg)

![[기자의 눈] 부동산 정책, 건전한 비판이 속도 높인다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260211.a6ab55d439084f688bad79337951bc71_T1.jpg)