▲한국수력원자력의 부산 고리원전 전경.

11차 전력수급기본계획이 2023년 7월 수립 착수 이후 1년 7개월만에 최종 확정됐다. 최대 쟁점인 원전은 대형 2기와 소형모듈원전 1기를 신규 건설하기로 확정하고, 대형 원전 1기는 유보하기로 했다. 재생에너지 비중이 크게 늘어나는 가운데, 이를 위해 전력망 확충과 에너지저장장치(ESS) 기술 확보가 시급하다는 지적도 나오고 있다.

21일 전력업계에 따르면 이날 산업통상자원부 전력정책심의위원회는 11차 전력수급기본계획 최종안을 통과시켰다.

11차 전기본은 2024년부터 2038년까지의 전력 수요를 예측하고 이에 따른 발전원별 설비 건설 계획을 담고 있다.

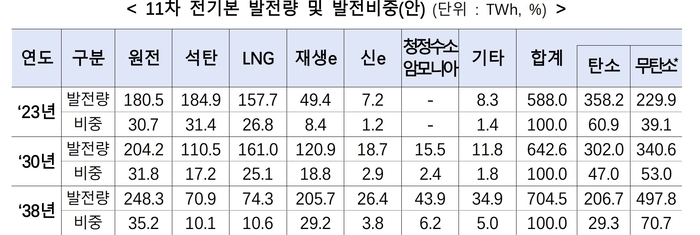

▲자료=산업통상자원부

전기본은 첨단산업 신규투자와 데이터센터, 전기화 등의 영향으로 2038년 전력수요를 129.3GW로 전망했다. 수요관리는 16.3GW로 목표로 했다.

이에 따른 2038년 목표 발전설비는 157.8GW로 예상하고, 이를 위해 신규 설비로 10.3GW가 필요하다고 봤다.

신규 설비는 △2031~2032년 열병합 2.2GW △2033~2034년 유보 1.5GW △2035~2036년 소형모듈원전 0.7GW 및 무탄소경쟁 1.5GW △2037~2038년 대형원전 2.8GW 및 유보 1.6GW 등이다.

2031~2032년 신규 열병합발전 2.2GW는 LNG 용량시장을 통해 선정할 예정이며, 2024년 말에 실시된 시범입찰을 시작으로, 올해 중 본입찰을 추진할 예정이다.

2033~2034년 유보 1.5GW는 12차 전기본에서 발전원을 결정한다는 계획으로, 수소혼소 전환 조건부의 열병합 또는 무탄소 물량으로 채울 예정이다.

2035~2036년에는 소형모듈원전 실증 0.7GW를 준공하고, 무탄소경쟁 1.5GW는 수소전소, 재생에너지, 소형모듈원전 등 입찰경쟁을 통해 정할 예정이다.

2037~2038년에는 APR1400 기준 대형원전 2기를 반영하고, 나머지 물량은 차기 전기본에서 결정할 예정이다.

이번 전기본의 최대 쟁점은 신규 원전 건설과 재생에너지 비중이었다.

정부는 신규 원전으로 대형원전 2기와 소형모듈원전 실증 1기를 건설키로 확정하고, 대형원전 1기는 유보하기로 했다.

신규 대형원전은 내년까지 부지를 확정하고, 2029년까지 관련 인거하를 완료한 뒤, 2038년까지 건설 및 준공을 완료할 계획이다. 원전업계에서는 +1기의 원전 건설 가능성도 거론되고 있다. 한 업계 관계자는 “신규 원전 2기의 부지가 추가로 1기를 건설할 수 있는 규모로 확보될 것"이라며 “차기 계획에서 1기 이상의 원전을 더 건설할 가능성도 남아있다"고 말했다.

2038년 발전량 비중은 원전 35.2%, 석탄 10.1%, LNG 10.6%, 재생에너지 29.2%, 청정수소암모니아 6.2% 등이다. 원전, 재생에너지, 청정수소 등 무탄소 전원의 비중은 70%에 달한다. 정부는 이를 통해 2030년, 2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성에도 기여한다는 계획이다.

11차 전기본은 지난해 초안이 공개된 이후 다양한 이해관계자들의 논의와 협의를 거쳐 이날 최종안이 마련됐다. 원전 건설과 관련해 여야 간의 첨예한 대립이 있었으나, 산업부가 대형원전 2기를 확정하고 1기는 유보하는 방식으로 정치적 타협을 이끌어냈다.

또한, 재생에너지 확대에 따른 전력망 안정화와 원전의 역할에 대한 논의가 지속되며, 최종안에는 재생에너지와 원전의 조화를 위한 방안이 반영됐다. 신규 원전 건설을 통해 전력 공급의 안정성을 확보하고, 재생에너지 확대에 따른 간헐성 문제를 해결하기 위한 기술 개발도 본격화될 전망이다.

산업부는 재생에너지의 확대로 인한 전력 공급의 불안정성을 해결하기 위해 2030년대 중반까지 대형원전의 탄력운전 상용화도 추진하기로 했다. 탄력운전은 원전이 전력수요 변동에 따라 출력을 조절하는 기술로, 재생에너지의 간헐성을 보완할 수 있는 핵심 기술로 평가받고 있다.

야당과 환경단체 일각에서는 탄핵정국 끝에 정권이 바뀔 경우 12차 전기본에서 기존 계획이 대부분 바뀔 수 있을 것이란 전망도 나온다.

원전 건설과 관련된 지역 주민의 반발과 환경단체의 우려는 여전히 해결되지 않은 과제로 남아 있다. 재생에너지 확대에 따른 전력망 부하와 ESS 기술의 상용화도 시급히 해결해야 할 문제로 지적되고 있다.

![[EE칼럼] 기후위기 시대, 실용적 기후정치를 바란다.](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202507/news-p.v1.20240401.903d4dceea7f4101b87348a1dda435ac_T1.jpg)

![[신연수 칼럼] 이재명의 경제정책, 출발은 좋은데…](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202507/news-p.v1.20250708.38f9384c6c284c0a8972d26a943c5cda_T1.jpg)

![[박영범의 세무칼럼] 죽음, 이혼, 등산배낭, 쓰레기에 재산 숨긴 체납자들](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202507/news-a.v1.20250116.41e6cfc2696b4e1289faf0d284854fb6_T1.jpg)

![[김병헌 칼럼]혁신 없는 보수, 국민은 이미 버렸다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202507/news-p.v1.20240625.3530431822ff48bda2856b497695650a_T1.jpg)

![[기자의 눈] 믿고 샀다가 물렸다…리포트는 왜 늘 ‘매수’일까](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202507/news-p.v1.20250717.0ad94035a6fd4bf1aff660763eadd941_T1.jpg)