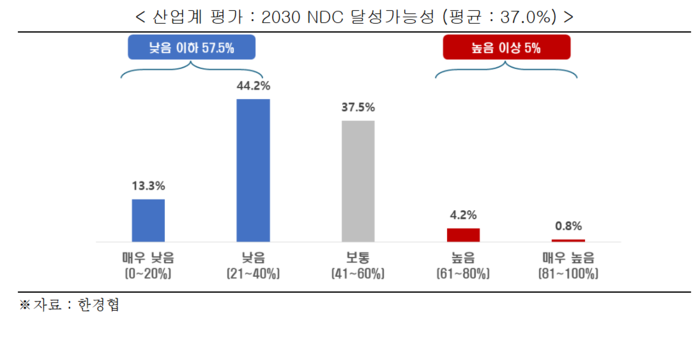

▲우리 기업들이 전망한 2030년 NDC 달성가능성 그래프.

국내 제조기업 3곳 중 2곳은 현행 탄소중립 정책을 규제로 인식하고 있는 것으로 조사됐다. 이들은 관련 정책을 인센티브 중심으로 전환해야 한다고 생각하고 있었다.

한국경제인협회는 모노리서치에 의뢰해 매출액 기준 1000대 제조기업을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 이같이 나타났다고 15일 밝혔다. 응답 기업은 120개사다. 조사는 '국가온실가스 감축목표'(NDC) 제출과 '제4차 배출권거래제 할당계획' 수립을 앞두고 산업계의 인식을 조사하기 위한 목적으로 진행됐다.

한경협에 따르면 응답기업의 64.2%가 국내 탄소중립 정책이 인센티브 요인보다 규제 요인이 더 많은 것으로 평가했다. 4.2%만이 현행 탄소중립 정책에서 인센티브 요인을 체감하는 것으로 집계됐다.

산업계는 2030 NDC의 달성가능성을 '낮음'(37.0%) 수준으로 전망했다. 특히 응답기업의 과반(57.5%)이 달성 가능성을 낮다고 평가했다. 달성가능성이 높다는 응답은 5.0%에 불과했다.

한경협은 이러한 산업계의 평가가 한국의 탄소집약적 산업구조에서 기인한다고 분석했다. 한국은 산업 부문 온실가스 배출량 중 철강, 석유화학, 시멘트 등 온실가스 감축이 어려운 다배출 업종의 비중이 2022년 기준 약 73%를 차지하는 등 온실가스를 감축하기 어려운 산업구조를 갖고 있는 것으로 보인다.

응답기업의 과반(52.5%)은 배출권거래제의 유상할당 비중을 현행 10%로 유지해야 한다고 답했다. 기업은 할당된 배출권 중 정부가 정한 일정 비율을 경매방식으로 유상 구매하는데, 현행법 제12조는 이러한 유상할당 비중 상향을 의무화하고 있다. 정부는 지난해 12월 제4차 배출권거래제 기본계획을 발표하고, 발전부문의 유상할당 비율을 '대폭' 상향할 것을 예고하기도 했다.

한경협은 산업계의 부담을 고려해 규제에서 현행 탄소중립 정책을 인센티브 중심의 정책으로 전환해야 한다고 강조했다. 한국과 유사한 제조업 위주의 산업구조를 가진 일본은 기업의 투자를 지원하고 경제주체들의 행동변화를 유도하는 인센티브 기반의 탄소중립 정책을 운영하고 있기 때문이다.

일본의 경우 제도에 대한 참여여부를 기업이 자율적으로 결정한다. 참여하고 있는 기업은 언제든지 자유롭게 탈퇴가 가능하다. 또 기업 스스로 온실가스 감축목표를 설정하며, 목표 미이행에 따른 불이익이 없다. 뿐만 아니라 목표 달성을 위한 각종 금융 및 세제 혜택을 지원한다. 이는 의무적인 배출권거래제 참여와 정부의 감축목표 할당 및 목표 미달에 대한 과징금을 부과하는 한국과 대비된다.

한경협은 기업들의 배출권거래제 이행비용 부담을 완화시켜주기 위한 지원책이 필요하다고 주장했다. 독일과 일본 등 주요국은 자국 기업의 이행비용 부담 완화의 목적으로 전기요금을 인하하거나, 저탄소기술 혁신을 위한 비용을 지원하기 위해 채권을 발행하는 정책 등을 운영하고 있다

이상호 한경협 경제산업본부장은 “산업계의 탄소중립 이행을 유도하기 위해서는 경제적 유인체계 마련이 선결돼야 한다"며 “규제에서 인센티브로의 관점 변화를 통해 경제성장과 탄소중립을 함께 달성할 수 있는 정책이 필요하다"고 말했다.

![[금융 풍향계] 출범 4년 토스뱅크, 고객 1375만명…중저신용자 35만명 9.5조 대출 外](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202510/news-p.v1.20251020.c034f8a48044485a801a6002ebf7ddd0_T1.png)

![[공시] 인벤티지랩, ‘신주발행무효 확인’ 소송 제기돼](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202510/news-p.v1.20251020.26fed200276f4a0194d6fbd3f142834d_T1.png)

![[EE칼럼] 에너지 고속도로와 남동발전의 에너지 신작로](http://www.ekn.kr/mnt/webdata/content/202510/40_news-p.v1_.20251020_.5b041e2b988a454d9a2c52852e789195_p3_.jpg)

![[EE칼럼] 우리에게 원자력 기술이 의미하는 것](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202510/news-a.v1.20241125.4f51277781ad48c48c0b87cbe468680f_T1.jpg)

![[김병헌의 체인지] 캄보디아 사태···기회의 문이 닫히면, 청년은 국경 밖으로 떠난다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202510/news-p.v1.20240625.3530431822ff48bda2856b497695650a_T1.jpg)

![[이슈&인사이트] 보이스피싱이 만든 모두의 지옥](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202510/news-a.v1.20240716.800c606b01cc4081991c4bcb4f79f12b_T1.jpg)

![[데스크칼럼] 산업재해, 정부·기업만으로 근절되지 않다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202510/news-p.v1.20251018.2bf4549fd1b2499a989ea2f932e97c54_T1.jpg)

![[기자의 눈] 친환경차 보급 확대, 전기차 외 선택지도 있다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202510/news-p.v1.20251020.9bb70e52320746b5981b71007edb9ecd_T1.jpg)