▲출처=대한상공회의소.

정부 규제가 풀리면 평균적으로 기업 한 곳에서 일자리 14개, 매출액 19억원이 나란히 창출효과를 본 것으로 나타났다.

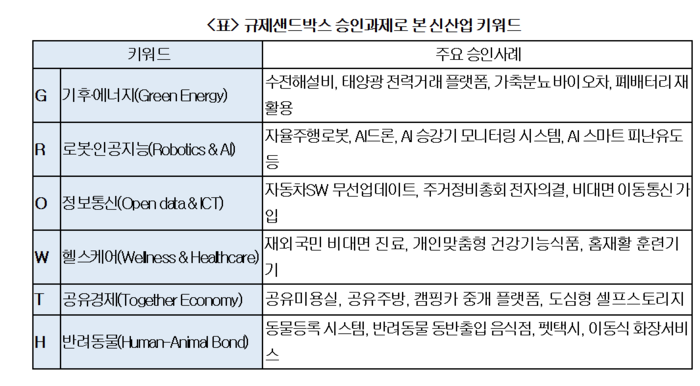

대한상공회의소가 1일 공개한 '새로운 성장 시리즈(1): 통계로 보는 민간규제 샌드박스' 보고서에서 최근 5년간 518개 기업의 규제특례 승인 지원 효과를 조사한 결과, 규제로 '개점휴업 위기'에 처했던 기업들은 규제특례 승인으로 시장 문이 열리자 전체 신규 일자리 6900명 창출, 전체 매출 9800억원 증가의 결과를 거둔 것으로 분석됐다. 투자 유치액도 총 2500억원에 이르는 등 규제특례의 경제효과를 톡톡히 누렸다.

상의 보고서에 따르면, 규제 샌드박스는 혁신 사업자에게 규제를 우회할 수 있게 하는 '혁신 실험실'이다. 대한상의는 5년간 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 금융위원회 등과 합동으로 518개 기업의 규제특례 승인을 지원했다.

규제특례 승인 기업에서 중소기업·스타트업 수가 72%로 가장 많았고, △대기업(16%) △중견기업(10%)이 뒤따랐다. 승인 유형별로는 '실증특례'가 88%로 최다를 기록한데 이어 △임시허가(8%) △적극 해석(4%)순이었다.

승인 지역별로 △서울 215건 △경기 146건으로 집계돼 수도권이 압도적으로 많았다. 이어 △인천 21건 △충북 20건 △대구 17건 △충남 14건 △경북 14건 △부산 13건순이었다.

규제특례 승인건수가 가장 많은 부처는 식품의약품안전처(192건)였다. 다음으로 △국토교통부 102건 △보건복지부 66건 △산업통상자원부 55건 △농림축산식품부 41건 △행정안전부 27건 △개인정보보호위원회 25건으로 많았다.

상의는 이재명 정부에 더 큰 혁신을 일구기 위해 '더 큰 샌드박스'를 도입하자고 제안했다.

이는 지난주 '새로운 질서, 새로운 성장' 책자를 통해 성장의 실행모델로 제시한 '메가 샌드박스'와 일맥상통한다. 규제 샌드박스가 개별 기업 중심 혁신이라는 한계를 극복하고, 수도권 편중현상도 극복하자는 게 핵심이다.

메가 샌드박스는 지자체 단위로 미래 산업 및 기술을 지정해 규제 완화는 물론 인공지능(AI)·교육·인력·연구개발(R&D) 등 인프라 구축, 인센티브 등을 전방위적으로 지원하는 방식이다.

이밖에 실험을 마친 샌드박스의 경우, 법령 정비로 이어져야한다고 상의는 건의했다. 대한상의 규제샌드박스 승인과제는 518건인데 법령 정비는 117건에 그친 한계를 지적한 것이다. 민간 샌드박스 시행 5년이 넘어감에 따라 실증기간 만료 과제들이 늘고 있어 관계부처 법령을 정비하고 실증기간 중이라도 안전성이 입증되면 선제적인 제도 정비 필요성을 강조한 것이다.

이밖에 공무원의 적극행정을 유도할 인센티브 등 제도 마련이 필요하다고 짚었다. 규제는 결국 사람이 푼다. 규제혁신 툴(Tool)로서 유용한 규제샌드박스 제도가 있어도 제도보다 더 중요한 것은 유관 부처‧지자체 공무원의 규제혁신에 대한 적극적 의지다. 잘한 것에 대한 확실한 보상과 면책 제도를 마련해 혁신기업들의 과감한 '도전'을 지원하는 과감한'혁신행정'이 이루어질 수 있도록 적극행정 장려제도 마련이 필요하다는 설명이었다.

이종명 대한상의 산업혁신본부장은 “민관이 혁신 실험을 토대로 샌드박스의 범위도 넓히면서 혁신의 크기를 키우고, 규제를 합리화하는 동시에 지역 균형발전까지 이어지는 일석다조의 해법을 만들어야 한다"고 말했다.

![[기획] 제주 가파도, 기후에너지환경부 RE100 정책의 ‘전국 첫 실행지역’](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20251204.7a2244ce8031482185137d1d2a88ff8d_T1.png)

![[제주 분산에너지 특구 시대] 도민 참여 수익모델로 2035 탄소중립 실현 ‘가속도’](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20251204.8bf93d07040d442780847f4f939fd7d6_T1.png)

![[EE칼럼] 도시의 미래는 건강한 토양에서 시작된다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20240520.349b4b88641c421195241a2980f25719_T1.jpg)

![[EE칼럼] 이념의 껍질을 깨고, 에너지 ‘실용’의 시대로](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20251016.912d830dee574d69a3cd5ab2219091c5_T1.jpg)

![[김병헌의 체인지] 성장통인가 위기인가···롯데 대전환의 시작](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20240625.3530431822ff48bda2856b497695650a_T1.jpg)

![[이슈&인사이트] 예금자 보호 1억원 시대, 금융 안전망의 진화와 과제](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20251106.a8abc0924bc74c4c944fec2c11f25bb1_T1.jpg)

![[데스크칼럼] ‘AI 기본사회’로 가는 제3의 길](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202511/news-p.v1.20251130.6de1a8d38d1e452497c3706db08b7e2e_T1.jpg)

![[기자의 눈] 혁신신약 생태계, 약가개편안 속 공백부터 메꿔야](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20250928.c9d7807f66b748519720c78f6d7a3aca_T1.jpg)