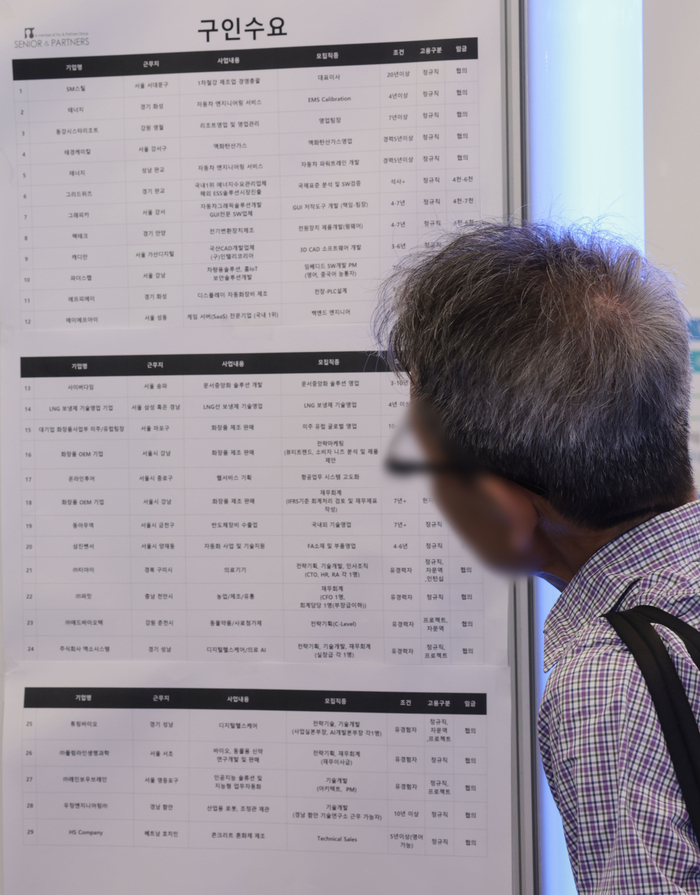

▲(제공=연합뉴스)

최근 편성된 2차 추가경정예산안에 실업급여 예산 1조3000억원이 포함되면서 고용보험 기금 고갈 우려가 일시 해소됐다. 하지만 장부상 흑자라는 점에 안심해 보험료를 올리지 않고 실업급여만 계속 늘릴 경우 빠르면 올해 말 또는 내년 초 쯤 기금이 바닥날 것이라는 우려는 여전하다.

7일 고용노동부 등에 따르면, 2023년 말 기준 고용보험기금 잔액은 약 7조8000억원이지만, 이중 10조3000억원은 공공자금관리기금에서 빌린 차입금이다. 즉 겉으로는 돈이 많이 남아 있는 것으로 보이지만 실제로는 2조원대 적자인 상황인 것이다. 2021년 5조5000억원 수준이던 차입액은 2년 만에 10조3000억원으로 2배 가까이 늘었다.

2023년도 전체 수지는 1조4000억원 흑자였지만, 실업급여 계정만 보면 572억 원 수준에 그쳤다. 급여 중심 계정이 실질적으로는 본전 수준에 머문 셈이다. 고용보험기금은 연간 급여지출의 1.5배 이상을 적립하는 것이 원칙이나, 현재는 0.3배에도 못 미친다.

2024년 기준 고용보험기금 단독 결산 자료는 아직 공식 발표되지 않았지만, 고용노동부는 실업급여 계정 적립금이 2023년 말 기준 3조5083억원이라고 밝혔다. 공공자금관리기금 차입 7조7000억원을 감안하면 약 4조원 넘게 적자인 상황이다. 특히 현재의 경기 부진 상황이 길어질 경우 실업급여 지출이 가파르제 증가해 적립금이 순식간에 바닥을 드러낼 수 있다.

이에 전문가들 사이에선 고용보험 제도 설계 전반을 손질해야 한다는 목소리가 나오고 있다. 실제 노동부가 지난달 30일 주최한 고용보험제도 시행 30주년 기념 심포지엄에선 “현행 체계가 단기 실업 반복과 급여 의존도를 높인다"며 제도 개선의 필요성을 촉구하는 지적이 나왔다.

고용보험은 1995년 7월 시작됐다. 당시 30인 이상 사업장만을 대상으로 했으나, 지금은 1인 사업장, 특고·플랫폼 종사자까지 가입이 확대됐다. 가입자는 시행 첫해 431만 명에서 지난해 1,547만명으로 3.6배 증가했다. 반면 보험료율은 2019년 1.3%에서 현재 1.6%로 미세하게 오르는 데 그쳤다.

결국 기금 고갈이 우려되고 있다. 정부 내부에선 실업급여 계정의 고갈 시점을 2025년 말~2026년 초로 예상하고 있다. 수급자 수가 현재 수준을 유지할 경우, 곧 이자 상환과 급여 지출 모두 외부 차입에 의존해야 하는 상황이 온다는 것이다.

특히 이번 추경으로 실업급여 대상자는 기존 161만 명에서 179만8000명으로 18만7000명 늘었다. 고용부는 “실업급여 누적 지급자 수와 지급액이 증가하면서 보강이 불가피했다"고 설명했다. 건설업 직종에는 별도 계정을 두고 5만5000명이 추가 지원받을 수 있도록 구성했다.

그러나 근본 개선 없이 지급 규모만 확대할 경우 기금 의존도를 더 키울 수 있다는 우려가 나온다. 기초생활수급자, 단기 고용 반복자 중심의 급여 설계가 소득 보전이라는 제도 원칙과 어긋날 수 있다.

정부도 문제점을 인지해 개선에 나서고 있긴 하다. 지난해 4월 고용보험기금 중장기 재정건전화 계획 초안을 마련해 내부 검토를 마쳤다. 다만 보험료율 인상과 국고 전입 확대를 둘러싼 이해관계가 맞물리며, 공식안은 올해 7월 현재까지도 확정·공개되지 않은 상태다.

유럽 주요국들의 사례를 살펴보면 고용보험 지속 가능성을 확보하기 위해 실업급여 지급 기준과 보험료율을 조정해 왔다. 독일은 지급 기간을 최대 12개월로 제한하고 재취업 지원 중심으로 제도를 개편했다. 프랑스는 2023년 개정으로 실업급여 대상을 '경제 충격 상황'에 따라 탄력적으로 조정할 수 있게 했으며, 보험료율은 약 4% 내외다. 스웨덴은 노동시장 훈련과 연계된 급여 설계를 도입하고, 기금 건전성 확보를 위해 정기 조정 메커니즘을 운용 중이다.

한국은 보험료율이 1.6%로 여전히 OECD 평균(2%)보다 낮고, 실업급여의 소득대체율은 평균 60% 수준에 머문다. 지급 기간은 최대 270일(약 9개월)로 중상위권에 속하지만, 재정 보수율이 낮아 지속 가능성에 한계가 있다는 평가다.

성재민 한국노동연구원 부원장은 “보험의 기본은 고용-실업-재취업 흐름에 맞춘 구조 유지"라며 “소득보전 기능을 더 명확히 하고 급여 중복이나 반복수급 사례는 최소화해야 한다"고 지적했다.

![[단독] 내년 7GW 태양광, RE100 시장에 풀린다…한전 대량 이탈로 이어지나](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20251219.2a71394295994e92ad55a662ae11214c_T1.png)

![[주말날씨] 토요일 비 온 뒤 일요일 기온 뚝 떨어져](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20251219.361ebf1639e7421abfeebf017f1d2775_T1.png)

![[EE칼럼] 국산 가스터빈 발전기의 미국 수출에 대한 소고](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-a.v1.20251218.b30f526d30b54507af0aa1b2be6ec7ac_T1.jpg)

![[EE칼럼] 석유화학 구조조정, 부생수소 공백이 온다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20240321.6ca4afd8aac54bca9fc807e60a5d18b0_T1.jpg)

![[김병헌의 체인지] 대통령, 반도체 앞에서 원칙을 묻다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20240625.3530431822ff48bda2856b497695650a_T1.jpg)

![[박영범의 세무칼럼] 국세 탈세 제보, 최대 40억 원 포상금 받는 방법](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20250116.d441ba0a9fc540cf9f276e485c475af4_T1.jpg)

![[데스크 칼럼] AI 시대, ‘한국형 ODA’의 새 기회](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20251207.29ff8ca49fc342629b01289b18a3a9ef_T1.jpg)

![[기자의 눈] 저당(低糖)과 딸기시루](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20251218.9437523556564053bbb620b7e1b1e0e4_T1.jpeg)