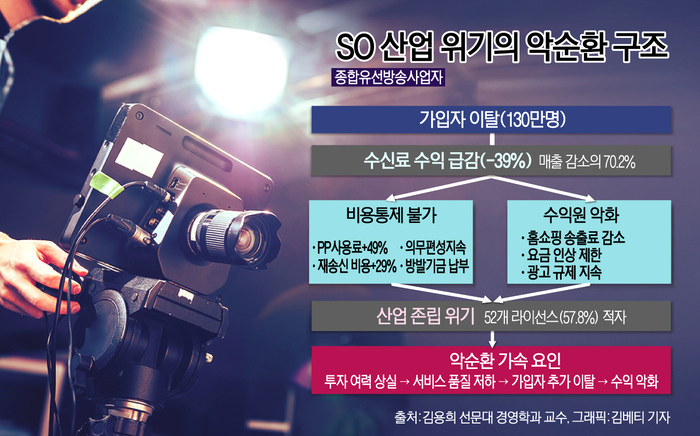

▲종합유선방송사업(SO) 위기 악순환 구조. 그래픽=김베티 기자

케이블TV 종합유선방송(SO) 산업이 구조적 붕괴 위기에 놓였다는 진단이 나왔다.

수익성이 지속 악화하는 가운데 규제 불균형으로 비용 통제조차 불가능한 상황에 빠졌다는 것이다. 업계 안팎에선 정부의 정책 개입을 통한 규제 완화와 산업 구조 개혁이 시급하다는 목소리가 높다.

한국케이블TV방송협회는 21일 오전 서울 종로구 광화문 일대에서 열린 정책세미나에서 이같이 밝혔다.

수신료와 홈쇼핑 송출수수료, 광고 등 매출은 해마다 감소한 반면, 콘텐츠 사용료·재송신료와 같은 필수 지출은 크게 늘며 수익성 한계에 직면했다는 것이다. 가입자 수가 급감하며 유료방송사업자 간 협상력 차이가 극명해진 가운데 SO 사업자의 경우 실적 부진이 이어지며 협상력을 사실상 상실한 탓이다.

방송통신위원회의 '방송산업 실태조사'와 '방송사업자 재산상황 자료집'을 종합하면, SO 가입자 수는 2015년 1400만명대에서 2024년 1227만3100명으로 130만명가량 줄었다. 시장점유율의 경우 전체 유료방송 시장의 34.12%를 차지했다.

이 기간 SO 산업의 총 영업익은 4367억원에서 149억원으로 96% 넘게 급감했다. 전국 90개 SO 중 38곳은 영업적자를, 52곳은 당기순손실을 냈다.

이는 SO의 수익 기반이 크게 위축된 데 따른 것이다. 2015년 9386억원이었던 수신료 매출은 2024년 5719억원으로 약 39.1% 급감했다. 홈쇼핑 송출수수료와 광고 수익도 각각 8.1%, 22.8% 줄었다.

반면 지상파 재송신료는 2017년 대비 38.5% 급증하면서 전체 매출 대비 4.5% 수준까지 오른 상황이다. 방송채널사용사업자(PP)에 지급하는 콘텐츠 사용료는 전체 방송 프로그램 관련 비용의 80.4%를 차지했다. SO의 협상력이 지상파 대비 약화한 가운데, 일부 종합방송채널사용사업자(MPP)의 협상력이 강해지면서 비용 통제가 불가능해졌다는 것이다.

방송통신 진흥을 지원하기 위해 징수하는 방송통신발전기금(방발기금) 분담금 제도 개선 또한 시급하다는 주장이 나온다. 케이블TV의 매출 감소를 반영한 징수율 조정이 이뤄지지 않으면서 전체 영업익보다 더 많은 비용을 방발기금으로 납부하고 있는 탓이다.

방발기금 분담금은 지상파와 종편·보도PP는 방송광고 매출액이, 케이블TV와 위성방송·인터넷TV(IPTV) 등 플랫폼사업자는 방송사업 매출액이 기준으로 적용되고 있다.

그러나 업황 및 수익성과 무관하게 기금이 부과되면서 영업익보다 세금을 더 많이 납부하는 구조적 모순이 발생했다는 지적이다. 실제 지난해 케이블TV업계 중 SO 사업자 전체가 납부한 방발기금은 약 250억원으로, 총 영업익의 168.4%에 달하는 수준이다. 영업적자를 기록한 38개 사업자들도 95억원을 납부한 것으로 집계됐다.

현재 방송시장에서 가장 많은 매출을 올리고 있는 온라인동영상서비스(OTT)의 경우, 해당 기금 납부 의무가 면제된다는 점에서 형평성 문제도 제기된다.

이날 발제에 나선 김용희 선문대 경영학과 교수는 “방발기금 납부 목적은 초과이윤을 사회적으로 회수하기 위함인데, SO의 경우 영업적자를 내도 방발기금을 납부해야 하는 구조"라며 “주로 대기업 계열사가 SO를 운영하고 있다는 인식에서 비롯되는데, 정작 대기업의 자본력·협상력 등을 통해 지원받을 수 있는 수단은 없는 상황"이라고 말했다.

새 정부 출범 이후 '동일 서비스-동일 규제' 원칙을 기반으로 한 '통합미디어법' 논의가 급물살을 타는 가운데, 정책 개입을 통한 규제 완화가 시급하다는 분석이다. 구체적으로 △방송통신발전기금 제도 개선 △재송신 제도 개혁 △홈쇼핑 송출수수료 대가산정 기준 마련 △콘텐츠 사용료 가이드라인 마련 등이 필요하다는 지적이다.

이날 김 교수가 해법으로 제안한 3단계 정책 로드맵을 살펴보면, 올해(1단계) 최우선 과제로는 적자 SO를 대상으로 한 방발기금 감면을 꼽았다. 이와 함께 재송신료 동결, 유동성 지원, 홈쇼핑 규제 완화 등이 이뤄질 경우, 최소 8개 사업자의 흑자전환이 가능할 것으로 내다봤다.

2단계(2026~2027년)에는 방발기금 체계 개편, 콘텐츠 대가 가이드라인 마련, 편성 자율성 확대를 추진하고, 3단계(2028년 이후)에는 SO-OTT 융합, 차세대 방송 인프라 구축, 지역 미디어 허브 전환이 포함됐다. 이를 통해 지속가능한 뉴미디어 생태계로의 전환을 유도하고, 산업 전반의 수익성과 혁신 역량 회복을 꾀해야 한다는 취지다.

김 교수는 “대책 마련이 이어지지 않을 경우, 복수종합유선방송사업자(MSO) 1개사 정도는 사업 지속이 어려울 가능성이 높다"며 “사업이 부실한 다른 지역 SO들의 경우에도 더 이상 인수해줄 사업자가 없어 지역 미디어 소멸로 이어질 것"이라고 말했다.

이어 “SO는 IPTV의 경쟁자이자 지역 미디어의 인프라로서의 역할을 수행하는데, 그간 규제로 인해 SO가 희생한 부분을 보상해줄 시점이 도래했다고 본다"며 “수익성 악화만의 문제로 볼 수 없는 만큼 정책적 개입의 시급성이 더욱 커지고 있다"고 덧붙였다.

![[에너지경제 여론조사] 李 대통령 지지율 53.4%…2주 연속 소폭↓](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20251221.998d37833a7b4b2d9b7cb81a28750da9_T1.png)

![[EE칼럼] 미래 전장의 승패, 배터리가 아닌 원자력에 달렸다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20240314.f6bc593d4e0842c5b583151fd712dabc_T1.jpg)

![[EE칼럼] 국산 가스터빈 발전기의 미국 수출에 대한 소고](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-a.v1.20251218.b30f526d30b54507af0aa1b2be6ec7ac_T1.jpg)

![[김병헌의 체인지] 대통령, 반도체 앞에서 원칙을 묻다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20240625.3530431822ff48bda2856b497695650a_T1.jpg)

![[박영범의 세무칼럼] 국세 탈세 제보, 최대 40억 원 포상금 받는 방법](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20250116.d441ba0a9fc540cf9f276e485c475af4_T1.jpg)

![[데스크 칼럼]쿠팡에게는 공정한가](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20251109.63f000256af340e6bf01364139d9435a_T1.jpg)

![[기자의 눈] 부동산 대책, 늦어도 실효성 있게 내놔야](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20251219.a08484337dd0478397ec68b9ec29a6e7_T1.png)