▲.

▲▲가뭄 장기화로 강원도 강릉시가 재난지역으로 선포된 가운데 4일 육군 장병들과 급수 차량이 강릉시 상수원인 오봉저수지로 물을 나르기 위해 연곡천에서 물을 취수하고 있다. (사진=연합뉴스)

올여름 한반도는 폭염으로 달아올랐다. 6~8월 전국 평균기온이 25.7℃로 역대 1위를 기록했고, 전국의 폭염일수(낮최고기온 33℃ 이상)는 28.1일로 역대 3위를 기록했다.

강원도 강릉에는 극심한 가뭄이 이어졌다. 강원 영동 지역은 올여름 강수량이 232.5㎜로 평년(679.3㎜)의 34.2% 수준에 그쳤다. 여름철 강수량으로는 역대 최저다.

가뭄은 점차 다른 지역까지 번져나갈 기세다. 지난 4일 환경부는 안동·임하댐의 가뭄 단계를 '주의'로 격상했다. 다목적댐 가뭄단계는 관심·주의·경계·심각 등 4단계로 나뉘는데 강원도 삼척·정선·태백에 물을 공급하는 광동댐도 곧 가뭄단계가 '주의'가 될 것으로 정부는 예상하고 있다. 수도권에 물을 공급하는 소양강댐과 충주댐도 가뭄단계가 '관심' 단계에 진입할 것으로 전망하고 있다.

이런 가운데 최근 지구 온난화가 가뭄과 폭염이라는 두 가지 극단적인 기상 현상을 더욱 심화시키고, 이들이 서로를 부추기는 치명적인 연쇄 작용을 일으킨다는 연구 결과가 속속 발표되고 있다.

특히 갑작스럽게 발생하는 '돌발 가뭄(flash droughts)'은 극심한 폭염과 결합할 때 그 피해가 훨씬 커지고, 폭염 역시 가뭄으로 인해 더욱 강하고 오래 지속되는 경향을 보이고 있어 전 세계적인 식량 안보와 생태계에 심각한 위협이 되고 있다는 것이다.

이와 관련 강원대 전자⋅AI시스템공학과 김병식 교수는 강릉 지역의 가뭄 상황을 분석한 결과, 지난 6월 27일과 7월 25일을 전후해 '표준화 강수-증발산 지수(standardized precipitation evapotranspiration index, SPEI)'가 급감, 돌발 가뭄이 나타난 것이 확인됐다고 7일 본지에 설명했다. 국내에서도 심각한 돌발가뭄 피해가 발생하고 있다는 얘기다.

가뭄과 폭염이 어떻게 서로를 증폭시키며, 이로 인해 어떤 결과가 초래되는지 구체적인 사례를 통해 살펴본다.

▲강수-증발산 지수

◇가뭄이 폭염을 악화시킨다

가뭄은 폭염의 강도를 크게 증폭시킬 수 있는 직접적인 메커니즘을 가지고 있다. 토양 수분 부족이 지표면의 에너지 분배 방식을 변화시킨다. 일반적으로 토양에 수분이 충분할 때는 증발산(evapotranspiration)을 통해 많은 양의 '잠열(latent heat)'이 대기로 방출된다. 잠열은 물을 수증기로 바꾸는 데 들어가는 열(에너지)을 말하는데, 수증기를 만드는 데 에너지가 투입되면서 주변은 온도는 오히려 내려간다.

그러나 가뭄으로 인해 토양 수분이 고갈되면, 식물은 잎의 기공을 닫아 증산 작용을 줄이고, 토양 자체의 증발도 감소한다. 이로 인해 잠열의 방출이 줄어들고, 대신 현열(sensible heat)의 형태로 에너지가 지표면과 대기 중으로 방출된다.

수분이 부족할 때 방출된 에너지(현열)는 그대로 주변 공기를 끌어올리게 된다. 결과적으로 지표면 온도가 상승하고 대기 온도가 더욱 가열되어 폭염이 심화된다. 이를 '토양 수분-온도 결합(soil moisture-temperature coupling)' 또는 '육지-대기 피드백(land-atmosphere feedback)'이라고 부른다.

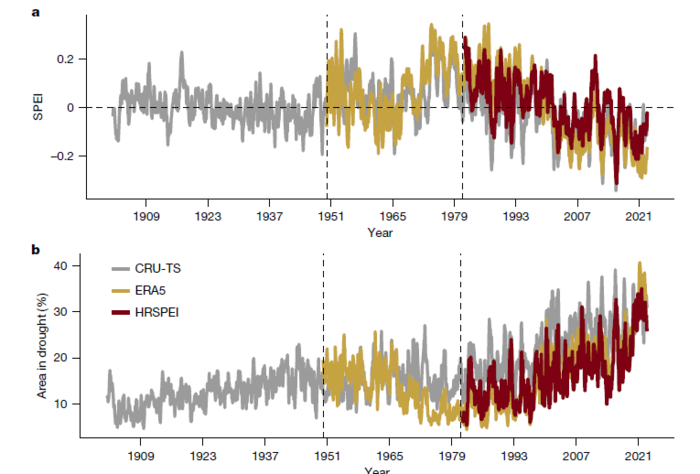

SPEI 지수의 감소와 가뭄의 심화

▲1901년 이후 전 세계에서 관측한 강수-증발산지수(SPEI)는 지속적으로 감소하고(a), 이에 맞춰 가뭄은 점점 심해지고 있다(b). (자료=Nature, 2025)

◇온난화가 가뭄 피해를 키운다

1901년부터 2022년까지의 고해상도 전 지구 가뭄 데이터를 분석한 연구 결과(영국 옥스퍼드 대학 연구팀이 지난 6월 '네이처'에 발표한 논문)에 따르면, 전 세계적으로 가뭄 심각성의 증가 추세가 뚜렷하게 나타나고 있다. 이러한 가뭄 심화의 핵심 동력은 바로 '대기 증발 수요(atmospheric evaporative demand, AED)'의 증가다. AED는 대기 조건(온도·습도· 바람·일사량 등)에 의해 잠재적으로 증발산될 수 있는 물의 양을 뜻한다.

일반적으로 기온이 1℃ 상승하면, 대기는 수증기를 7% 더 지닐 수 있다. 지구온난화로 인해 기온이 상승하고 AED가 증가하면, 토양과 식생으로부터의 증발이 촉진돼 가뭄 현상이 더욱 심화된다. 기후변화에 따른 AED의 증가는 전 지구적 가뭄의 심각성을 평균 40% 증가시켰다.

이로 인해 가뭄 피해 면적도 빠르게 늘어나고 있다. 지난 5년간(2018-2022년) 전 세계 가뭄 피해 면적은 1981-2017년 대비 평균 74% 확장됐고, 이 중 58%가 AED 증가 탓인 것으로 분석됐다. 특히 2022년은 기록적인 해로, 전 세계 육지 면적의 30%가 중간 정도 또는 극심한 가뭄의 영향을 받았다. 이 중 42%가 AED 증가 때문으로 지목됐다. 유럽의 경우 2022년에는 육지 면적의 82%가 가뭄을 겪었는데, 50%는 중간 정도 혹은 극심한 가뭄에 시달렸다. 이는 강수량이 35% 줄어든 것과 AED가 40% 증가한 것이 복합적으로 작용한 결과로 분석됐다.

지역적으로 보면 아프리카, 호주, 북아메리카 서부 및 남아메리카의 건조 지대에서는 AED가 가뭄 추세에 최대 65% 기여하는 등 그 영향이 특히 두드러졌다. 아프리카는 가뭄 추세의 44%, 호주는 51%에 AED가 영향을 미친 것으로 분석됐다.

돌발 가뭄

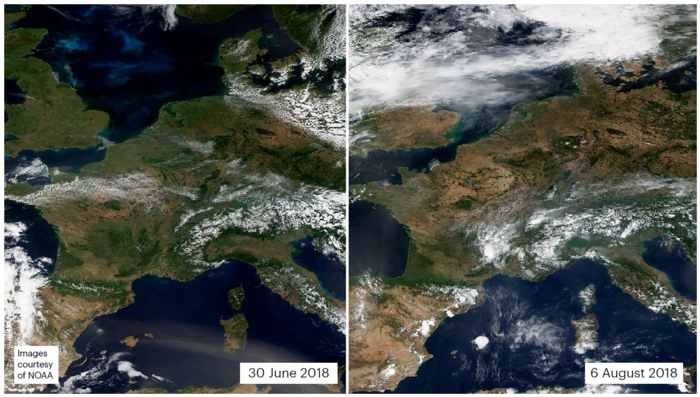

▲2018년 6월 말에서 8월 초 사이 유럽에서 관찰된 가뭄으로 인한 급격한 식생 손실. (자료=미 해양대기국(NOAA))

◇폭염-가뭄의 상호 증폭 작용: 악순환의 고리

최근의 상황은 기후변화가 극심한 더위를 낳고 극심한 더위는 가뭄을, 가뭄이 다시 폭염을 부추기는 상호 증폭 작용, 악순환의 형태로 나타나고 있어 우려를 낳고 있다.

돌발 가뭄이 발생하는 것은 강수량 부족과 더불어 극심한 더위로 인한 AED 증가가 토양 수분을 빠르게 고갈시키기 때문이다. 스위스 취리히 연방공과대학교 대기기후과학연구소는 지난 6월 '네이처 지구과학(Nature Geoscience)'에 발표한 논문에서 돌발 가뭄을 폭염 관련성에 따라 구분했다.

'복합 폭염 돌발 가뭄(compound heat flash droughts, CHFDs)'은 극심한 더위를 동반하는 돌발 가뭄으로, 그렇지 않은 경우는 '비(非) 폭염 돌발 가뭄(non-heat flash droughts, NHFDs)'으로 분류했다. NHFDs와 비교했을 때 CHFDs는 피해 정도가 최대 90.8% 더 심각하며, 회복 시간도 8.3%에서 최대 114.3% 더 길다고 보고됐다. CHFDs는 증발산이 심하고 토양 수분을 극심하게 고갈시키는 특징을 지닌다는 것이다.

반대로 가뭄으로 인해 건조해진 토양은 지표면 냉각 효과를 감소시켜 폭염을 더욱 심화시키도 한다. 토양에 수분이 부족하면 잠열이 줄어들고 대신 현열 형태로 열이 대기 중으로 방출되면서 지표면 근처 공기 온도를 상승시킨다. 이는 온도가 더 상승하고 AED가 더 높아지는 '양(+)의 되먹임 루프(positive feedback loop)'를 형성해 가뭄을 더욱 심화시키는 악순환을 초래한다.

▲▲지난달 20일 영국 더비셔주 우드헤드 저수지의 노출된 바닥에서 풀이 자라고 있다. 영국 5개 지역이 공식적으로 가뭄을 겪고 있다. (사진=EPA/연합뉴스)

◇2023년 여름 중국 북부 폭염-가뭄 사례

2012년 미국, 2010년 러시아, 2015년 남아프리카, 2018년 호주 동부, 2022년 중국 남부 등 전 세계적으로 극심한 폭염을 동반한 돌발 가뭄이 농업 및 사회경제적 피해를 야기했다.

중국과학원 대기물리학연구소 연구팀은 최근 '지구의 미래 (Earth's Future)' 저널에 발표한 논문에서 가뭄-폭염 상호작용의 대표적인 사례를 소개했다. 바로 2023년 여름 중국 북부를 강타한 기록적인 폭염 사례다.

2023년 6월 22~24일 이 지역의 일(日)최고기온은 35°C를 넘어섰고, 64년 만에 가장 더운 날로 기록됐다. 이 폭염은 대기 순환(이상 고기압)과 토양 수분-온도 결합의 복합적인 영향으로 발생한 것으로 분석됐다.

특히, 2023년 폭염이 발생하기 전, 5월부터 6월 초까지 중국 북부의 누적 강수량은 1979년 이래 가장 적었다. 이러한 이른 건조한 토양 조건은 육지-대기 되먹임이 강력하게 작용할 수 있는 유리한 환경을 제공했다. 이상 고기압으로 인한 하강 기류가 공기를 가열하면서 폭염이 촉발됐고, 이에 건조한 토양은 증발 냉각을 감소시키고 현열 방출을 증가시켜 폭염의 강도를 더욱 증폭시켰다.

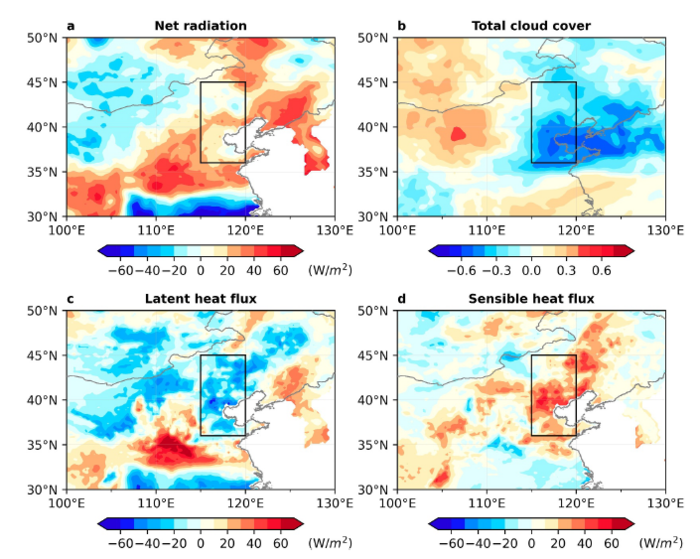

이러한 메커니즘은 표층 열 방출 증가 → 총 구름량 감소 → 토양 수분 증발 강화 → 잠열 방출 감소 → 현열 방출 증가 → 지표면 온도 상승으로 이어지는 물리적 과정으로 설명된다.

2023년 여름 중국 북부의 돌발 가뭄 사례

▲돌발 가뭄이 발생한 2023년 6월 하순에 토양의 열 방출은 증가했고(a), 구름은 줄어들었다(b). 이 과정에서 증발산 형태로 나타나는 잠열은 감소했고(c), 기온 상승을 초래한 현열은 증가했다(d). (자료: Earth's Future, 2025)

◇돌발 가뭄 피해 국내 사례도

국내에서도 2022~2023년 호남지역에서 발생한 극심한 가뭄은 돌발 가뭄으로 사례로 간주되고 있다.

강원대 김병식 교수팀은 최근 한국방재학회지에 발표한 논문에서 “강원도 지역의 11개 기상관측소의 2015~2024년 데이터를 바탕으로 돌발가뭄과 일반가뭄의 발생특성을 분석한 결과, 10년 동안 39회의 돌발가뭄과 96회의 일반가뭄이 발생했다"고 밝혔다.

분석 결과, 강원도 지역의 돌발가뭄은 태백산맥을 기준으로 해안지역보다는 내륙지역에서 상대적으로 많이 발생되는 것이 분석됐다.

김 교수는 4주 이내에 SPEI가 -2 이상 급감하고 최종 지수가 -1.5 이하에 도달하는 경우를 돌발 가뭄으로 정의했다.

김 교수는 논문에서 “돌발 가뭄의 발생이 기상학적, 증발산 조건 그리고 지형특성 등의 복합적인 요인으로 발생하는 것으로 판단된다"고 설명했다.

▲▲경북 안동댐의 가뭄단계가 '주의'에 진입한 4일 안동댐 가장자리 부분의 선착장에 물이 줄어들며 젖은 바닥이 드러나고 있다. (사진=연합뉴스)

◇ 생태계 및 식량 안보에 대한 심각한 위협

폭염과 가뭄의 연쇄 작용은 전 세계 생태계와 식량 안보에 막대한 영향을 미친다. 폭염을 동반한 돌발 가뭄은 생태계 생산성의 급격한 감소로 이어진다. 특히 경작지에서 그 영향이 두드러져 전 세계 식량 안보에 심각한 위협이 되고 있다. 복합 폭염 돌발 가뭄은 식생 성장에 부정적인 영향을 미쳐 탄소 흡수를 감소시키고, 장기적인 토양 수분 고갈과 산림 화재 증가, 나무 고사 등의 현상으로 이어진다.

농작물의 주요 성장 시기와 가뭄이 발생하는 시기가 겹치는 경우가 많기 때문에 농작물은 폭염을 동반한 돌발 가뭄에는 매우 취약하다. 이러한 농업 위험은 지난 수십 년간 특히 글로벌 사우스(Global South) 지역에서 크게 증가했는데, 중국·인도·인도네시아와 같은 취약 국가들이 복합 폭염 돌발 가뭄 발생 가능성 증가로 인한 인구 및 농업 위험에 직면해 있다.

◇돌발 가뭄에 대한 철저한 대비를

기온 상승에 따른 대기 증발 수요(AED)의 증가는 미래의 온난화 시나리오에서도 심각한 가뭄을 유발하는 데 점점 더 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 기후변화가 지금 추세로 계속된다면 미래에는 2023년 중국 북부 폭염과 같은 극단적인 온도가 '일상적인' 수준이 될 것이라는 예측도 있다.

반대로 중국 북부의 경우 세기 말에는 육지-대기 결합의 영향이 약화될 수도 있다는 예측도 없지는 않다. 이는 동아시아 여름 몬순 시기에 강수량이 증가하면서 토양 수분도 증가해 육지-대기 결합의 강도를 줄일 수 있기 때문이다.

▲▲지난달 19일 이라크 남부 디카르 주의 가뭄으로 말라붙은 치바이시 습지에서 물소들이 물을 마시고 있다. (사진=AFP/연합뉴스)

어쨌든 최근에 발표된 다양한 연구 결과들은 지구 온난화가 지속될 미래에 폭염을 동반한 돌발 가뭄의 영향을 줄이기 위한 대비가 시급함을 강조한다. 수자원 인프라를 확충하고, 생태계 회복력을 높이면서, 더 나은 사회경제적 및 환경적 적응 조치 등을 강구해야 해야 한다는 얘기다. 아울러 전 세계 식량 안보에 직결되는 만큼 가뭄에 취약한 경작지의 철저한 관리도 필요하다는 것이다.

![[은행권 풍향계] KB국민은행, 전북지방 소상공인에 500억 규모 금융지원 外](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260213.b4be3adfb2c645098e0c10f40f08e717_T1.png)

![[저축은행 풍향계] 웰컴저축은행 서면지점, 보이스피싱 피해 막았다 外](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260213.5b68852a950e4363a626b3b4ffd17159_T1.png)

![[기고] 고로(高爐)가 꺼진 자리, ‘청구서’가 날아들었다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260212.206898c2e0424f158e52984f082bd3fd_T1.png)

![[EE칼럼] 북한 태양광 발전소 건설에 남한이 참여한다면…](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-a.v1.20251113.f72d987078e941059ece0ce64774a5cc_T1.jpg)

![[김병헌의 체인지] 정청래 민주당은 정말 원팀인가](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20240625.3530431822ff48bda2856b497695650a_T1.jpg)

![[신율의 정치 내시경] 제명 정치의 역설: 국민의힘은 왜 약체가 되는가](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20240313.1f247e053b244b5ea6520e18fff3921e_T1.jpg)

![[데스크 칼럼] 금융감독, 다시 원칙의 문제](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260208.2c5e7dfcbc68439ebd259a53d65b8d9a_T1.jpeg)

![[기자의 눈] 부동산 정책, 건전한 비판이 속도 높인다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260211.a6ab55d439084f688bad79337951bc71_T1.jpg)