▲중국 북서부 신장-위구르 자치구 산산현에 있는 1기가와트(GW) 규모의 태양열-태양광 통합 발전 시설. 7월 28일 드론으로 촬영했다. 한때 경제적 걸림돌로 여겨졌던 신장의 광활한 사막과 황무지는 이제 재생에너지의 금광으로 변모했다. (사진=신화통신/연합뉴스)

▲.

최근 국제사회에서는 기후위기 대응을 둘러싼 글로벌 리더십의 지각 변동이 감지되고 있다. 오랫동안 기후 행동을 주도해 온 미국과 유럽연합(EU)이 정치적·경제적 난관에 부딪혀 정책의 후퇴와 정체를 겪는 사이, 세계 최대 온실가스 배출국인 중국이 구체적인 감축 목표를 제시하며 새로운 '녹색 리더십'의 자리를 노리고 있다. 이러한 변화의 바람으로 향후 전 세계 기후 대응 체제의 방향을 결정지을 중대한 분기점에 국제 사회에 서 있다는 평가도 나오고 있다.

▲지난달 23일(현지 시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 뉴욕시 유엔 본부에서 열린 80차 유엔총회에서 연셜하고 있다. 이 자리에서 트럼프 대통령은 “지구온난화를 주장하는 것은 사기극이고, 풍력과 태양광 같은 재생에너지는 근절돼야 할 사기"라고 주장했다. (사진=로이터/연합뉴스)

◇ 미국: “녹색 사기극" 주장에 정책 기반 와해

도널드 트럼프 대통령의 재집권 이후, 미국은 글로벌 기후 대응에서 완전히 이탈하는 모습을 보이며 '미국 우선주의(America First)' 기조를 강화하고 있다. 트럼프 대통령은 기후변화를 “전 세계에 저질러진 최대의 사기극(green scam)"이라고 비판하며, 유럽 국가들이 재생에너지 정책 때문에 “파멸의 위기"에 처했다고 주장하기도 했다.

트럼프 행정부는 조 바이든 전 대통령 집권 때 복귀했던 파리기후협정에서 다시 탈퇴하는 행정명령을 재집권 직후 추진했다. 이에 따라 바이든 행정부가 제출했던 미국의 2035년 국가 감축목표(NDC)는 현재 무효화된 상태다.

이와 동시에 미국은 화석연료 사용을 적극적으로 옹호하는 정책으로 급선회했다. 최근 미국 환경보호청(EPA)·에너지부·내무부는 석탄 채굴 및 발전을 지원하기 위한 일련의 조치를 발표했다. 이 계획에는 인공지능(AI) 데이터센터로 인한 전력 수요 증가를 이유로 퇴역 직전이거나 퇴역 예정인 석탄발전소를 개조·재가동하는 데 3억5000만 달러를 포함해 총 6억2500만 달러(약 8800억원)를 보조금으로 지원하는 내용이 포함됐다. 내무부는 또 1300만 에이커(5만2600㎢ ) 이상의 연방 토지를 석탄 채굴에 개방하고, 허가 절차를 간소화하겠다고 밝혔다.

행정부 관리들은 “풍력과 태양광 에너지는 배터리와 결합하더라도 불안정하다"며 “AI 및 산업 전력 수요를 감당하기 위해 석탄을 포함한 기저전력원의 확대가 필요하다"고 주장한다. 이러한 정책 변화의 결과로 2005년 이후 감소세를 보이던 미국의 이산화탄소 배출량은 2025년 일시적으로 반전돼 총 배출량이 1% 증가할 것으로 전망되고 있다.

미국의 후퇴는 단순한 방향 전환을 넘어, 기후 정책의 기반 자체를 해체하는 수준에 이르렀다. EPA는 오염 기업의 온실가스 배출량 보고를 의무화하던 '온실가스 보고 프로그램(GHGRP)'을 폐지하겠다고 발표했다. 이 프로그램은 미국이 배출량을 추적하고 정책을 수립하는 데 핵심적인 '근간(backbone)' 역할을 해온 제도인데, 이것이 중단되면 정부의 기후정책 수립 역량이 심각하게 저해될 수 있다는 지적이 나오고 있다.

전문가들은 시민사회단체(NGO)나 민간 부문(예: Climate TRACE, RMI)이 이 공백을 메우려 노력하고 있지만, EPA의 법적 강제력과 데이터 표준화, 중앙 저장소 역할을 완전히 대체할 수는 없다고 우려하고 있다. 미국 연방 차원의 퇴보는 넷제로(온실가스 순 배출 제로)를 선언한 나라의 범위를 축소시키는 결과를 낳았다. 과거에는 넷제로를 공약한 나라를 다 합치면 전 세계 국내총생산(GDP)의 93% 수준에 이르렀으나 이제는 77%에 머물게 됐다.

▲지난 7월 16일 벨기에 브뤼셀에 있는 EU 집행위원회 본부 밖에서 유럽 연합 깃발이 펄럭이고 있다. (사진=로이터/연합뉴스)

◇ 유럽연합(EU): 내부 분열로 흔들리는 리더십

미국이 기후위기 대응에서 손을 떼는 동안, 가장 헌신적으로 기후 행동을 이끌던 EU 역시 내부적 난관에 봉착했다. 2050년 탄소중립을 목표로 하는 EU는 2022년 기준으로 1990년 대비 배출량을 37% 감축하는 등 선진국 중 가장 빠른 탈탄소화를 이뤘지만, 최근에는 새로운 감축 목표를 두고 회원국 간 이견이 커지며 리더십에 타격을 입었다.

파리협정에 따라 각국은 5년마다 새로운 NDC를 제출해야 하지만, EU는 회원국 간 이견으로 9월 말 유엔 마감 시한을 넘겼다. 환경장관들은 목표 수준에서 합의에 실패했고, 결국 공식 NDC 대신 '의향 성명서(statement of intent)'를 채택해 2035년까지 '1990년 대비 66.25~72.5% 감축'이라는 범위를 제시했다.

이 과정에서 덴마크·스페인 등은 2040년까지 90% 감축을 주장했으나, 헝가리·체코·폴란드 등은 “산업 경쟁력을 해친다"며 반대했다. 우크라이나 전쟁과 글로벌 무역 긴장으로 EU의 관심이 국방과 산업 쪽으로 옮겨가면서 기후 문제는 후순위로 밀리고 있다.

전문가들은 EU의 이번 타협이 “위로상(consolation prize)"에 불과하며, “EU가 기후 리더의 역할을 포기하고 있다"는 신호라고 비판한다. EU는 제30차 기후변화협약 당사국총회(COP30) 이전에 공식 NDC를 제출하기로 약속했지만, 리더십의 타격은 이미 불가피해졌다.

EU 회원국은 아니지만 영국의 경우도 기후 리더십이 흔들리기는 마찬가지다. 야당인 보수당의 케미 바데녹 대표는 이달 초 기후변화법(Climate Change Act) 폐지를 공약했다. 이 법은 2008년 초당적 합의 아래 만들어져 영국의 온실가스 배출을 1990년 대비 50% 줄이고, 안정적인 정책 틀과 독립적 감시기구를 통해 장기적 기후정책의 신뢰성을 확보해왔다. 법이 폐지될 경우 영국의 기후 정책에 대한 국내외 신뢰를 훼손하고, 재생에너지 투자와 국민의 경제적 이익에도 부정적 영향을 미칠 것으로 우려된다.

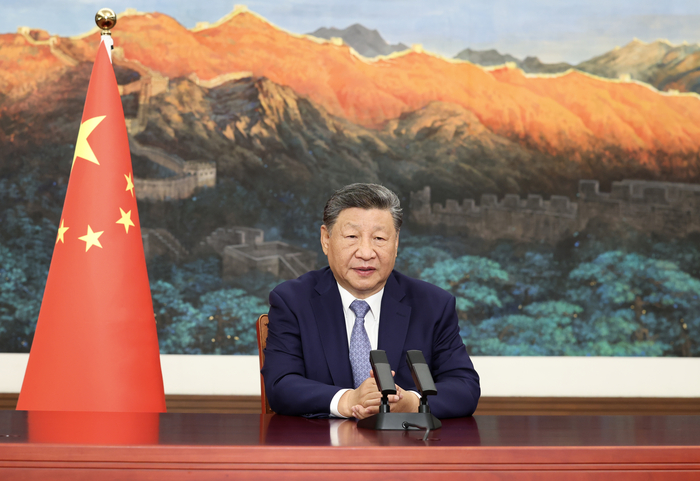

▲시진핑 중국 국가주석이 2025년 9월 24일 뉴욕에서 개최된 유엔 기후 정상회의에서 영상을 통해 연설하고 있다. 시 주석은 이날 연설에서 중국의 구체적인 온실가스 감축 목표를 처음으로 제시했다. (사진=신화통신/연합뉴스)

◇ 중국: '녹색 기술 초강대국'으로 부상

미국이 책임을 외면하고 EU가 분열로 흔들리는 가운데, 세계 최대 배출국인 중국(전 세계 배출의 약 1/3)은 새로운 감축 목표를 제시하며 '녹색 리더십'을 부각시키고 있다.

지난딜 24일 유엔 기후정상회의에서 시진핑 국가주석은 2035년까지 중국 경제 전체에서 온실가스 배출량을 정점 대비 7~10% 감축하겠다고 발표했다. 이는 CO₂뿐 아니라 메탄·아산화질소 등 모든 온실가스를 포괄한 최초의 절대적 감축 목표다. 이전까지 중국은 “2030년 이전 배출 정점 도달"만을 약속했다.

이번 목표는 중국의 '정점 이후(post-peaking)' 계획을 공식화한 것으로, 중국의 배출량 감소는 곧 전 세계 배출량 감소로 이어질 가능성이 높다. 시 주석은 비(非)화석연료 소비 비중을 2035년까지 30% 이상으로 확대하고, 풍력·태양광 발전 용량을 총 3600GW(기가와트)로 늘리며, 신에너지 자동차를 신규 판매의 주류로 만들겠다는 계획도 제시했다.

7~10% 감축은 파리기후협정의 1.5℃ 목표(2035년까지 최소 30% 감축 필요)에 미치지 못한다는 비판이 있지만, 전문가들은 중국의 전략을 “낮게 약속하고 과도하게 이행(under-promise, over-deliver)"으로 평가하기도 한다.

중국은 목표를 '정치적 약속'으로 간주하며 실제 이행을 중시하는 강력한 중앙집권적 체계를 갖고 있다. 실제로 2030년까지 1200GW 달성을 목표로 했던 풍력·태양광 발전 용량은 이미 6년 앞당겨 달성한 바 있다.

영국 리즈대학 피어스 포스터 교수는 “중국이 2035년까지 감축해야 할 온실가스 절대량은 영국 3개국이 완전히 탈탄소화하는 규모에 맞먹는다"고 높이 평가했다.

중국은 오염 배출국이면서도 태양광, 배터리, 전기차 등 청정 기술의 세계 선도국이기도 하다. 시 주석은 “미국의 이탈에도 국제사회는 에너지 전환을 지속해야 한다"며 안정적인 파트너로서의 역할을 강조했다.

▲브라질 루이스 이나시오 룰라 다 실바 대통령이 지난 2일 브라질 파라 주에서 11월에 개최될 예정인 제30차 기후변화협약 당사국총(COP30)를 준비하는 파라 주지사 엘데르 바르발류 등과 사진을 찍고 있다. (사진=로이터/연합뉴스)

◇ 글로벌 기후 대응의 새로운 동력

미국과 EU의 정책 불안정 속에서도, 글로벌 기후 행동은 완전히 붕괴하지 않았다. 오히려 새로운 동력을 모색하고 있다.

미국 연방정부의 후퇴로 전 세계 GDP 기준 넷제로 목표를 제시한 국가 범위는 줄었지만, 미국 내 주(州) 단위 목표를 포함하면 다시 83%로 늘어난다. 현재 미국 19개 주가 넷제로를 약속하고 있고, 넷제로를 공약하는 미국 기업 숫자도 증가 추세다. 넷제로는 이제 정치 논쟁이 아니라 미래 시장과 투자, 일자리 확보를 위한 '경쟁의 영역'이 되고 있는 셈이다.

여전히 전 세계 GDP의 77%를 차지하는 국가들이 넷제로 목표를 유지하고 있고, 글로벌 상장기업 대부분이 이를 계획에 반영하고 있다.

하지만 현실은 여전히 과학적 요구에 못 미친다. 현재 각국이 제출한 NDC에 따르면 지구 온난화를 1.5℃ 이내로 억제하기 어렵다. 특히 기후 목표와 화석연료 생산 계획 사이의 불일치가 심각하다. 최근 연구에 따르면 2030년 예상되는 화석연료 생산량은 1.5℃ 목표치보다 120% 이상 많고, 2℃ 목표와 비교해도 77%를 초과한다. 미국과 사우디아라비아, 러시아 등 20대 생산국 중 17개국이 2030년까지 생산 확대를 계획 중이다.

이런 가운데 세계 경제의 85%를 차지하는 G20은 이 격차를 해소할 핵심 주체로 꼽히고 있다. 기후변화를 포함한 글로벌 거버넌스 전반에 대해 정책 제언을 담당하는 싱크탱크 네트워인 '씽크20(Think20)' 그룹은 기후 대응과 관련해 긴급 과제를 제시했다. 여기에는 ▶기후 적응자금 확대 및 재정 개혁 ▶핵심 광물 공급망의 공정·포괄적 거버넌스 구축 ▶모든 사회계층이 참여하는 '정의로운 전환(just transition)' 추진 ▶생물다양성·기후·개발을 통합하는 자연 기반 해법(nature-based solutions) 확립 등이 포함됐다.

▲중국 북서부 신장 위구르 자치구 바잉골린 몽골 자치주 뤄창 현의 400만 kW 규모의 태양광 발전 시설을 직원이 둘러보고 있다. (사진=신화통신/연합뉴스)

◇ 불안한 리더십 속 중국의 '이행 능력'에 주목

지금의 글로벌 기후 리더십은 불안정하고 복잡한 전환기를 겪고 있다. 미국은 국제협력을 외면하며 후퇴하고, EU는 내부 분열로 리더십 공백을 드러내고 있다. 이런 가운데 중국은 구체적인 감축 목표와 막강한 청정기술 경쟁력을 바탕으로 '신뢰할 수 있는 파트너', '녹색 리더'로 자리매김하려 하고 있다.

비록 중국의 목표가 과학계의 권고 수준에는 미치지 못하지만, 중국의 목표 설정 방식(이행 가능성을 중시하는 하향식 정치문화)을 고려할 때 국제사회는 “약속한 그 이상을 이행할 것"이라는 데 기대를 걸고 있기도 하다.

결국 향후 글로벌 기후 대응의 향방은 선진국의 정치적 의지(특히 미국의 복귀 여부와 EU의 단합) 그리고 중국의 감축 속도라는 두 축에 달려 있다는 평가들이 나오고 있다. 중국이 감축 목표를 '최대치(ceiling)'가 아닌 '최저선(floor)'으로 삼고 이를 초과 달성하며, 다른 국가들이 화석연료의 '생산 격차'를 좁히는 데 동참하는 방향으로 나아가야 한다는 것이다.

헬싱키에 위치한 싱크탱크인 에너지 및 청정 대기 연구 센터(CREA)의 중국 분석가 벨린다 셰페는 “중국의 배출량이 감소하면 전 세계 배출량도 감소하기 시작할 가능성이 높다"고 말했다. 덕분에 인류는 1.5℃ 목표를 향한 좁고 도전적인 길을 계속 갈 수 있고, 기후 위기를 극복할 수 있다는 실낱 같은 희망도 지켜낼 수 있을 것이라는 기대다.

이런 기대가 이뤄질지는 좀 더 지켜봐야겠지만, 분명한 사실은 글로벌 온실가스 배출 추세를 나타내는 그래프 모양을 만드는 데 중국이 막강한 영향을 미치는 것은 물론이고, 글로벌 온실가스 감축의 주도권 역시 미국이나 유럽이 아닌 중국이 쥐게 됐다는 것이다.

![[은행 풍향계] 카카오뱅크, ‘목표전환형 펀드’ 45일 만에 수익률 6% 달성 外](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-a.v1.20260114.7fa3f0b4501b412f86f5f1b677c42b5e_T1.png)

![[공시] 티에이치엔, 최대주주 변경…상속으로 지분 이전](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20260114.aae6d388e4534c2c97c2e58dd3ef94c9_T1.png)

![[단독] 제로에너지건축물 신기술 인증, 건설사 외면에 ‘유명무실’](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20260112.e7e17c93b32a461c9951fa8188a7e14c_T1.jpg)

![[EE칼럼] 남북 교류, 어려울 때가 기회다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-a.v1.20251113.f72d987078e941059ece0ce64774a5cc_T1.jpg)

![[EE칼럼] 송전망 국민펀드, 지역 수용성부터 설계해야](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20251016.912d830dee574d69a3cd5ab2219091c5_T1.jpg)

![[신연수 칼럼] AI시대, 기대와 두려움](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20260113.47caa33dc5484fe5b7e3fab7e905ad16_T1.jpg)

![[이슈&인사이트] 100세 수명 시대 범국가적 유디 시스템이 시급하다.](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20240221.166ac4b44a724afab2f5283cb23ded27_T1.jpg)

![[데스크 칼럼] 청와대는 에너지경제의 취재를 허하라](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20260104.c5be10bc6267439ea0d0250cc778c0e0_T1.jpg)

![[기자의 눈] 연필조차 ‘공급망 관리’가 필요하다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202601/news-p.v1.20260113.8048a974b7614c79b674aff61e543cb2_T1.jpg)