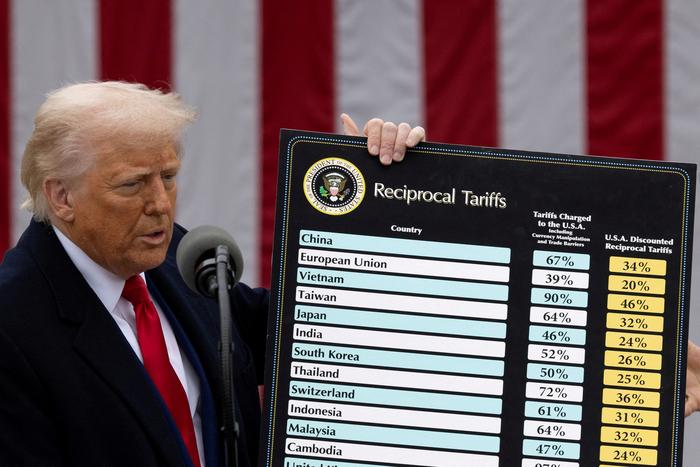

▲도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 4월 2일 미국 워싱턴 D.C. 백악관 장미 정원에서 관세에 대한 연설을 하고 있다. 사진=연합외신

미국의 통상정책이 급변하면서 국내 기업의 피해가 예상된다. 베트남, 인도 등 제3국 생산 제품에 대해 고율 관세를 부과하면서 글로벌 공급망의 지각변동이 진행되는 중이다. 당장 삼성전자, LG전자 등 한국 대표 수출기업들이 직격탄을 맞을 예정이다.

그리고 이번 조치는 한국만의 문제가 아니다. 그 파장은 미국 기업과 글로벌 산업 생태계 전반으로 확산될 가능성이 크며, 미국 스스로 자초한 '공급망 역풍'을 초래할 수 있다는 우려가 제기된다.

트럼프, 베트남·인도산 제품에 최대 46% 관세

6일 외신 등에 따르면 지난 2일 도널드 트럼프 대통령은 '해방의 날(Liberation Day)' 연설을 통해 베트남과 인도에서 수입되는 제품에 각각 46%, 26%의 추가 고율 관세를 부과한다고 발표했다.

이 조치는 오는 9일부터 발효되며, 해당 지역에 생산기지를 둔 글로벌 기업들에 광범위한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

이미 지난해 말부터 미국 무역대표부(USTR)와 상무부는 자국 내 산업 보호와 중국 견제를 이유로 제3국 생산품에 대한 원산지 기준 강화 및 고율 관세 적용 방안을 다각도로 검토하던 중이었다.

겉으로는 중국을 겨냥한 정책이지만, 실질적으로는 중국산 부품 의존도가 높은 베트남, 인도 등으로 생산기지를 다변화해 온 한국, 일본, 대만 기업들이 직격탄을 맞을 가능성이 높다.

삼성전자는 베트남 박닌(Bac Ninh)과 타이응우옌(Thai Nguyen)에 대규모 생산 시설을 운영하며, 전 세계 스마트폰의 약 45%를 이곳에서 생산 중이다. 미국 시장에 출하되는 제품 상당수가 이들 지역에서 조립된다.

이로 인해 관세 인상은 곧바로 제품 가격 상승 또는 수익성 악화로 직결될 수 있다.

LG전자 역시 베트남 하이퐁(Hai Phong)에 생산 시설을 두고 있으며, 이곳에서 냉장고, 세탁기, TV 등 주요 가전제품을 생산 중이다. 이번 조치로 베트남에서 생산된 LG전자의 가전제품이 미국 시장에서 가격 경쟁력을 잃을 우려가 있다.

美 기업도 피해권 안에…'부메랑 관세' 되나

이번 관세 강화 조치가 가지는 또 다른 문제는 피해가 한국 기업에 국한되지 않는다는 점이다.

미국 내에서 생산을 일부 수행하는 애플, 테슬라 등 자국 기업조차도 카메라 모듈, 배터리, 전자기판 등 핵심 부품을 중국이나 동남아에서 조달하고 있다.

미국 기업이라 해도 글로벌 공급망에 편입돼 있는 이상, 부품 단위까지 거슬러 올라가는 원산지 규제는 자국 기업에도 가격 상승, 공급 불안이라는 부메랑으로 돌아올 수 있다는 분석이 나온다.

그리고 미국이 디지털 원산지 추적 시스템을 본격적으로 도입하고, 부품의 국적까지 규제 대상으로 포함하게 되면, 단순한 조립국 변경으로는 관세 회피가 불가능해진다.

실제로 미국 IRA(인플레이션 감축법)와 CHIPS법은 이미 중국산 부품이 일정 비율 이상 포함되면 보조금 대상에서 제외하고 있다.

더욱이 트럼프 전 대통령은 CHIPS법과 IRA 자체를 폐지하거나 미국 내 생산 의무를 더욱 강화하겠다는 입장을 밝히고 있어, 공급망 국적 기준은 더욱 강화될 가능성이 크다.

한편 미국 내에서도 CHIPS법과 IRA로 인해 창출된 일자리가 이미 공화당 지역구에 몰려 있다는 점에서, 트럼프 전 대통령의 폐지 주장은 공화당 내부에서도 논란을 낳고 있다.

한 재계 관계자는 “이번 미국의 관세 강화 조치는 결국 단순한 통상 마찰을 넘어, 공급망의 '정치적 국적'을 재정의하는 움직임"이라며 “미국의 동맹국들과 주요 기업들이 공동 대응전략을 마련하지 않는다면, 이번 조치는 국제산업질서의 불확실성을 더욱 증폭시키는 계기가 될 수 있다"고 우려했다.

![[전력 소식] 남부발전 ‘정부 주관 3대 재난관리평가 우수성과 달성’, 남동발전 ‘경남지역 가스터빈 산업 육성 앞장’](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202506/news-p.v1.20250607.53058749fb5446f3a5bb6bec642942d0_T1.jpg)

![[이재명 정부 출범] 공공의대, 의정 갈등 지피는 불씨되나](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202506/news-p.v1.20250607.7f0af468f032471dbbbf3d7bc5040fcd_T1.jpg)

![[EE칼럼] 에너지 안보와 한국의 대응](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202506/news-p.v1.20240205.6ef92c1306fb49738615422a4d12f217_T1.jpg)

![[이슈&인사이트] 세종 치세의 시작은 정적의 포용이었다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202506/news-p.v1.20240221.166ac4b44a724afab2f5283cb23ded27_T1.jpg)

![[데스크칼럼] 후보자를 벗고, 대통령이 되기를](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202506/news-p.v1.20240626.bb12dbd583554cbfa6749dcd71fbf610_T1.jpg)

![[기자의 눈] 은행권, ‘종노릇, 공공재’ 낙인...이재명 정부는 달라야 한다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202506/news-p.v1.20250604.a844d154e50a429a92592317473552e2_T1.jpg)