에너지는 힘이다. 그리고 한국 주요 대기업들은 이 힘을 지배구조를 강화하는 데 쓰기도 한다.

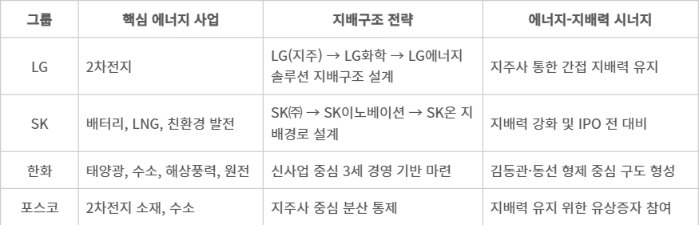

재계의 에너지 사업은 단순히 새로운 먹거리 확보를 넘어, 그룹 전체 지배구조 개편과 유지 전략의 핵심 수단으로 기능하는 경우가 많다.

LG, SK, 포스코, 한화 등은 각기 다른 방식으로 2차전지·수소·원전 등 고부가 신사업을 지주회사 체제 강화, 계열사 지배력 유지, 총수일가 중심의 지배구조 안정화에 활용하고 있다.

이는 과거 단순 사업 확장의 틀을 넘어, 에너지 사업의 분사와 상장, 지주사 투자 연결, 합병 등을 통해 그룹의 핵심 지배 경로를 재설계하는 흐름으로 읽힌다.

▲LG전자 본사 전경.

LG, 에너지 자회사 분사를 통한 '지주사-핵심사업 통제 구조' 유지

LG그룹은 2020년 LG화학의 배터리 사업부를 물적분할해 LG에너지솔루션을 설립하고, 2022년 상장시켰다.

이는 급격히 확대되는 2차전지 시장의 자금 수요에 대응하는 동시에, LG화학을 통해 에너지사업 전체를 통제할 수 있는 구조를 고정시키는 전략이었다.

LG에너지솔루션은 현재도 LG화학이 81.84%를 보유하고 있어 지주회사인 (주)LG→LG화학→LG에너지솔루션으로 이어지는 수직 계열 지배구조가 안정적으로 작동한다.

LG에너지솔루션이 사실상 그룹 내 최대 성장 동력이 된 이후에도, LG그룹 총수일가와 지주사는 배터리 사업의 성과를 직접 지배구조에 반영할 수 있는 연결 통로를 유지한 셈이다.

이는 배터리 사업의 상장과 분리를 통해 신사업 투자 재원을 확보하면서도, 계열 지배력이 흔들리지 않는 구조를 고안한 사례다.

향후 LG화학이 추가 지분 매각이나 자회사 신주 발행을 단행하더라도, 그룹 지배구조의 핵심 통로는 유지된다.

▲SK서린빌딩

SK, 지배력 보완 위한 계열 합병과 신사업 분리

SK그룹은 2021년 SK이노베이션에서 배터리 부문을 물적분할하여 SK온을 설립했다.

이후 2024년에는 SK이노베이션과 SK E&S의 합병을 추진했고, 결과적으로 지주회사 SK㈜의 SK이노베이션 지분율은 55.91% 까지 확대됐다.

이 구조는 단순한 에너지 부문 재편이 아니라, SK㈜가 배터리와 LNG, 도시가스, 친환경 발전까지 포괄하는 핵심 에너지 계열사의 지배력을 끌어올리는 '지주사-핵심 사업' 재설계 작업이었다.

특히 SK온은 아직 상장 전 상태지만, 향후 IPO가 실현되더라도 SK㈜ → SK이노베이션 → SK온이라는 지배 흐름이 고정돼 있어, 그룹의 전략적 통제권에는 큰 변화가 없다.

SK는 이 같은 구조를 통해, 외부 자본 유치는 추진하면서도 핵심 사업군의 경영권은 지주사 경로 아래 놓이도록 설계한 셈이다.

SK온의 상장이 지연되면서 SK이노베이션은 지분을 실제로 넘기지 않고 주식을 담보로 맡긴 뒤, 주가 상승분(차익)을 외부 투자자에게 보전해주는 방식의 주가수익스와프(PRS) 방식으로 자금을 유치했다.

이 역시 지주사 지배구조를 훼손하지 않으면서 재무적 부담을 조정하려는 설계된 선택으로 해석된다.

![서울 장교동 한화빌딩 전경. [사진=한화그룹]](http://www.ekn.kr/mnt/file_m/202505/news-p.v1.20250408.de7731d037374e818e3b499b57cb0b4a_P1.jpg)

▲서울 장교동 한화빌딩 전경. [사진=한화그룹]

한화, 신사업 중심의 3세 경영 구도 정착

한화그룹은 2023년 대우조선해양(현 한화오션)을 인수하며, 그룹의 방산·에너지 포트폴리오를 재편했다.

핵심은 인수 주체가 김동관 부회장 중심 계열사라는 점이다. 그는 이미 태양광, 수소, 해상풍력 등 에너지 전반을 총괄하고 있으며, 이번 조선사업 인수로 해당 산업군 지배 기반을 확대했다.

삼남 김동선 부사장은 원전 EPC 등 해외 플랜트 건설 사업을 맡으며, 형제 간 신사업 중심의 역할 분담이 지배구조 차원의 체제 설계로 구체화되고 있다.

이는 에너지 신사업이 단순한 기술 투자를 넘어, 총수일가 후계 구도 내에서 사업적 정당성과 권한을 배분하는 기준선으로 작동하고 있음을 보여준다.

그룹 내 신사업 성공 여부가 경영능력 입증과 후계 정당성 확보의 중요한 수단이 되는 셈이다.

▲서울 강남구 포스코센터

포스코, 지주회사 전환과 신사업 독립 법인화를 통한 통제 분산

포스코그룹은 2022년 POSCO홀딩스로 전환하며, 철강·2차전지·수소 등 각 사업을 자회사로 분리했다.

이 과정에서 포스코퓨처엠(2차전지 소재)은 핵심 자회사로 육성되었고, POSCO홀딩스는 약 59.7%의 지분을 보유하고 있다.

이 구조는 과거 포스코가 철강 중심 단일 체제에서 벗어나, 지주회사가 그룹 전략을 통합적으로 조정하면서 개별 자회사는 책임경영을 수행하도록 분산 통제를 강화한 모델이다.

포스코퓨처엠의 대규모 유상증자에도 POSCO홀딩스가 직접 참여하는 방식은, 지배력 유지를 위한 재무적 뒷받침이 명확히 수반되는 지주회사 전략으로 해석된다.

또한 포스코그룹은 향후 수소사업 분사도 검토하고 있다.

과거 한국퓨얼셀(연료전지 사업)을 별도 법인으로 물적분할한 경험이 있고, 향후 수소부문이 일정 수준의 외형을 갖추면 지주회사 산하 수소전문 자회사 체계로의 전환 가능성도 열려 있다.

이는 향후 성장 속도에 따라 지배구조 재설계를 유연하게 대응하려는 전략적 유보 수단이라는 해석이다.

▲각 기업의 에너지 전략과 지배구조

'에너지'는 사업이자 구조

2025년 현재 에너지 신사업은 대기업의 미래 성장을 위한 사업 전략일 뿐 아니라, 그룹 지배구조를 설계·안정화하는 전략적 수단으로 자리잡고 있다.

물적분할, 자회사 상장, 지주사 출자, 계열사 합병 등은 겉으로는 성장과 효율화를 위한 조치지만, 실질적으로는 지주회사 체제의 경로 유지, 총수 일가의 간접 지배력 확보, 세대교체 기반 마련이라는 목적 아래 설계되고 있다.

이 흐름은 2차전지, 수소, 원전 등 고부가 에너지 산업이 기술경쟁력뿐 아니라 지배 전략의 플랫폼으로 변모하고 있음을 보여준다.

에너지는 이제 단지 '무엇을 만들 것인가'의 문제가 아니라, '어떻게 지배할 것인가'를 둘러싼 구조의 문제로 진화하고 있다.

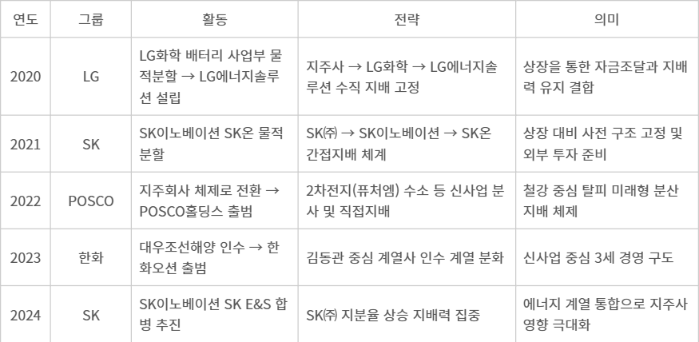

지배구조와 에너지 연계 타임라인

이러한 움직임은 단지 몇몇 그룹의 특수한 전략이 아니라, 한국 재벌 지배구조의 일반적 진화 경로로 자리잡아가고 있다.

과거에는 순환출자나 내부지분 확대로 지배력을 유지했다면, 이제는 에너지 신사업을 분할해 상장시키고, 이를 중심으로 지주회사-자회사 간 지배 연결망을 설계하는 구조적 방식이 보편화되고 있는 것이다.

특히 규제 회피와 자금 유입, 경영권 유지라는 세 가지 목표를 동시에 충족시킬 수 있다는 점에서 에너지 신사업은 지배구조 전략의 '최적 해법'으로 기능하고 있다.

에너지 산업의 성패는 단지 시장성과 기술력에만 달린 것이 아니다.

한 재계 관계자는 “에너지 사업을 어떤 지배 구조로 안착시킬 것인가, 그룹 전략 속에서 어떤 위치를 부여할 것인가라는 문제는 한국 재계에 더 복합적이고 정치적인 과제"라며 “결국 에너지 신사업은 사업 전략인 동시에 지배 전략이며, 세대 교체의 증명 도구"라고 말했다.

![[김유승의 부동산뷰]“종로 지고 잠실·삼성 뜬다”…서울 도심 중심축 동남권 급속 이동](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20251218.42881280a4f04c63af4aaed68956de66_T1.png)

![[단독] 내년 7GW 태양광, RE100 시장에 풀린다…한전 대량 이탈로 이어지나](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20251219.2a71394295994e92ad55a662ae11214c_T1.png)

![[EE칼럼] 국산 가스터빈 발전기의 미국 수출에 대한 소고](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-a.v1.20251218.b30f526d30b54507af0aa1b2be6ec7ac_T1.jpg)

![[EE칼럼] 석유화학 구조조정, 부생수소 공백이 온다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20240321.6ca4afd8aac54bca9fc807e60a5d18b0_T1.jpg)

![[김병헌의 체인지] 대통령, 반도체 앞에서 원칙을 묻다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20240625.3530431822ff48bda2856b497695650a_T1.jpg)

![[박영범의 세무칼럼] 국세 탈세 제보, 최대 40억 원 포상금 받는 방법](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20250116.d441ba0a9fc540cf9f276e485c475af4_T1.jpg)

![[데스크 칼럼] AI 시대, ‘한국형 ODA’의 새 기회](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20251207.29ff8ca49fc342629b01289b18a3a9ef_T1.jpg)

![[기자의 눈] 저당(低糖)과 딸기시루](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202512/news-p.v1.20251218.9437523556564053bbb620b7e1b1e0e4_T1.jpeg)