▲BYD 선전 본사에 전시된 블레이드 배터리. 사진=이찬우 기자

지난해 한국과 중국의 글로벌 배터리 출하량 격차가 더욱 벌어졌다. 시장 트렌드가 리튬인산철(LFP) 배터리로 넘어가면서 이를 주력으로 하는 CATL 등 중국 기업들에 대한 수요가 급증했기 때문이다.

여전히 한국 기업들은 LFP 수요에 대응하지 못하고 있는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령의 '반중정책'이 국내 3사엔 기회가 될 수도 있다는 전망이 나오고 있다.

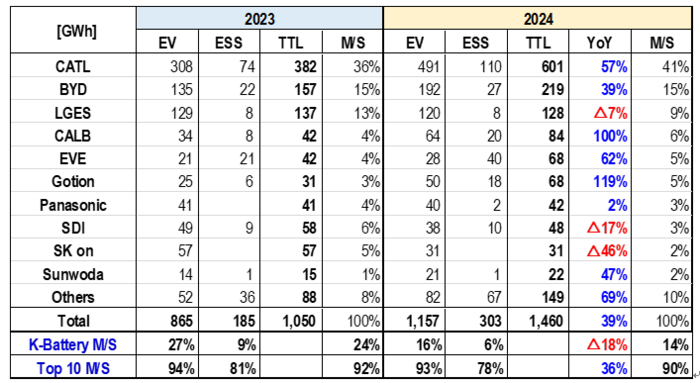

25일 에너지시장 조사업체 SNE리서치의 2024년 전기차·ESS 시장 배터리 업체별 판매 실적 따르면 중국 배터리 기업 CATL은 이 시장에서 독보적인 41% 점유율을 기록하며 1위를 유지했다. BYD, CALB, EVE 등 이외의 중국 업체들도 고성장을 이어가며 각각 2위, 4위, 5위를 기록했다.

반면 한국 배터리 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온)의 전체 시장 점유율은 하락했다. LG엔솔은 9% 점유율로 3위, 삼성SDI는 3%로 8위, SK온은 2%를 점유하며 9위를 기록했다. 2023년 3사 합산 점유율과 대비하면 기존 24%에서 14%로 떨어졌다.

업계에선 중국과 한국 배터리기업의 격차 심화 원인에 대해 LFP 배터리의 빠른 확산을 꼽았다. LFP 배터리는 가격 경쟁력과 열 안정성이 뛰어나 최근 ESS뿐만 아니라 전기차에서도 채택이 증가하고 있다.

글로벌 친환경차 판매 1위를 기록한 BYD의 경우 모든 차량에 LFP 배터리가 탑재됐고 테슬라와 기아 등도 리튬인산철 배터리가 장착된 전기차를 생산하고 있다.

▲2024년 배터리 업체별 출하실적. 사진=SNE리서치

이처럼 LFP배터리 수요가 꾸준히 증가하는데 이를 생산하는 기업은 중국에 몰려있다. 국내 3사는 아직 양산 준비 단계지만 중국 기업들은 세계적 수준의 기술력 보유했다. 국내 3사가 니켈코발트망간(NCM) 배터리에 주력하는 사이 CATL과 BYD는 LFP 경쟁력을 키워 트렌드의 중심이 된 것이다.

이에 중국과 한국의 배터리 생산량 차이는 더욱 벌어졌다. SNE리서치 자료에 따르면 CATL과 BYD는 각각 전년 대비 57%, 39% 증가한 출하량을 달성했지만 국내 3사는 LG엔솔 7%, 삼성SDI 17%, SK온 46%씩 감소하며 모두 부진한 실적을 기록했다

이때 나타난 것이 트럼프의 '대중 제재'다. 미국이 중국산 배터리에 대한 관세를 인상하고 규제를 확대하면서 국내 배터리사의 수혜가 예상되고 있다.

지난해 미국은 중국산 배터리에 28.4%의 관세를 부과했다. 이에 더해 트럼프 정부가 10% 관세도 예고하면서 중국산 배터리의 가격 경쟁력이 크게 하락할 것이란 전망이다.

물론 트럼프 대통령이 인플레이션감축법(IRA)를 공식적으로 폐지한다면 그간 국내 배터리사의 영업이익을 담당했던 받던 첨단제조생산세액공제(AMPC) 혜택을 포기해야 하고 전기차 전체 수요가 줄면서 매출이 줄어들 리스크가 있지만, 중국과 격차를 좁히기엔 좋은 기회라는 분석이 나온다.

업계 관계자는 “글로벌 시장 환경이 신냉전시대로 접어들면서 트럼프 정부는 중국산 제품에 대한 견제를 더욱 강화하고 있고, 유럽도 점차 역내 생산 공급의 정책을 추진하고 있어 중국의 점유율 확대가 단기적일 것"이라고 설명했다.

이어 “유럽이 미국처럼 중국에 대한 명확한 견제는 없지만, 현지 생산 공급을 원칙으로 한다면 국내 업계도 유럽에서 중국업체와 경쟁은 해 볼만 하다"고 내다봤다.

이에 국내 업계는 올해 LFP배터리 개발에 총력을 다할 방침이다. LG엔솔은 미국 내 ESS용 LFP라인을 올해 말부터 가동을 시작해 내년 북미 점유율을 30% 이상 끌어 올릴 계획이다.

삼성SDI도 내년부터 한국에서 LFP 양산을 본격적으로 시작하고 2027년부턴 미국 현지 생산을 통해 북미 시장 점유율을 확대할 전략이다.

![[이재명 정부 출범] 이 대통령, 2차 수석비서관 임명…정무·홍보·민정수석 발표](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202506/news-p.v1.20250608.09eadb929b344dee84ddfced6ce46590_T1.jpg)

![[이재명 정부 출범] 與당권 주자 누구…정청래·박찬대 양강 구도](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202506/news-p.v1.20250605.e7323fd8f8c14f388712332e8aa6d144_T1.jpg)

![[날씨] 9일 전국 흐리고 따뜻…낮 최고 30도 예상](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202506/news-p.v1.20250608.51fd3ce5ca774280841ec8921ae9e428_T1.jpg)

![[EE칼럼] 전기요금 개편, 정권 초기의 ‘정치적 여유’를 활용해야](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202506/news-p.v1.20240321.6ca4afd8aac54bca9fc807e60a5d18b0_T1.jpg)

![[이슈&인사이트] 세종 치세의 시작은 정적의 포용이었다](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202506/news-p.v1.20240221.166ac4b44a724afab2f5283cb23ded27_T1.jpg)

![[데스크칼럼] 후보자를 벗고, 대통령이 되기를](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202506/news-p.v1.20240626.bb12dbd583554cbfa6749dcd71fbf610_T1.jpg)

![[기자의 눈] 은행 ‘PBR 1배’의 벽이 말하는 것](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202506/news-p.v1.20250606.5dc8449abb1b4d229473cfaf067d8697_T1.jpg)