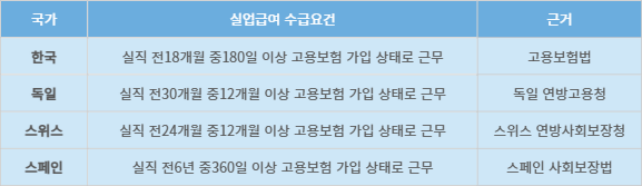

우리나라와 주요 유럽국가의 실업급여 수급 요건 비교

▲자료=재단법인 파이터치연구원

지난 2월 구직급여(실업급여) 지급액이 지난 1997년 통계작성 이래 최대금액인 1조원을 돌파한 가운데 국내의 높은 실업급여 수준이 근로자의 도덕적 해이를 초래한다는 분석이 나왔다.

일해서 얻는 수입보다 실업급여를 수령해 얻는 수입이 크다보니 구직자가 취업과 실업의 사이클(주기)을 반복하며 실업급여를 지속적으로 수급하고 있다는 지적이다.

18일 재단법인 파이터치연구원은 “지난 2019년 10월 실업급여 내용 변경 이후 2024년까지 비정규직이 약 24만명 증가했다"는 연구결과를 발표했다.

우리나라의 실업급여 제도는 지난 2019년 10월 확대돼 실업급여 지급기간을 90~240일에서 120~270일로 늘리고, 실업급여액도 실질 직전 3개월 평균임금의 50%에서 60%로 상승했다.

파이터치연구원의 이번 연구에는 지난 2005년부터 2022년까지의 우리나라와 유럽국가 20개 국가 자료가 활용됐다. 분석 결과, 실직 전 받은 평균임금 대비 실업급여 비중이 1%p 인상되면, 비정규직 비중은 0.12%p 증가한다.

이 같은 분석을 우리나라 실업급여 제도에 적용하면, 지난 2019년 실업급여가 오르면서 비정규직은 24만1000명 증가했다. 우리나라는 2018년 대비 2024년 실직 전 받은 평균임금 대비 실업급여 비중이 50%에서 60%로 10%p 인상됐다.

이로 인해 2018년 대비 2024년 비정규직 비중은 1.2%p 증가했다. 이 결과를 통계청의 경제활동인구조사 자료를 활용해 환산하면 실업급여 비중 증가로, 비정규직은 24만1000명 증가했다는 추정이 나온다.

연구원에 따르면, 지난해 기준 최저임금을 받고 월 209시간 일한 근로자가 받는 실수령 월급은 184만3463원인 반면, 실업급여 수급자가 받는 월 최소액은 189만3120원이다. 근로자 입장에서는 일해서 월급을 받느니 차라리 실업급여를 수령하는 것이 더 유리한 셈이다.

일하는 사람이 더 적은 수입을 얻는 이런 기형적인 현상은 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 우리나라가 유일하다.

이어 연구원은 “높은 수준의 실업급여는 구직자에게 경제적 안정성을 제공하지만, 동시에 도덕적 해이를 초래할 위험이 있다"면서 “이는 구직자가 취업과 실업을 반복하며 실업급여를 지속적으로 수급하는 결과로 이어진다"며 문제점을 지적했다.

우리나라의 실업급여 수급요건은 해외에 비해 느슨한 실정이다. 고용보험법에 따르면 현재 한국의 실업급여는 실직 전 18개월 중 180일 이상 고용보험에 가입된 상태로 근무하면 실업급여 수급이 가능하다.

반면, 독일은 실직 전 30개월 중 최소 12개월 이상 고용보험에 가입된 상태로 근무해야하고, 스위스는 실직 전 24개월 중 최소 12개월 이상 고용보험에 가입된 상태로 근무해야 실업급여를 받을 수 있다. 스페인의 경우, 실직 전 6년 중 최소 360일 이상 고용보험에 가입된 상태로 근무해야한다.

파이터치연구원 마지현 수석연구원은 “실업급여 인상은 비정규직 증가로 이어지기 때문에 현재의 실업급여 지급수준(평균임금의 60%, 지급기간 120~270일)을 변경되기 이전 수준(평균임금의 50%, 지급기간 90~140일)으로 조정하고, 수급요건을 강화해야 한다"고 강조했다.

![[반환점 돈 금융지주] 임종룡 회장, 내년이 더 기대되는 이유](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202508/news-p.v1.20250826.17c7c689d7af47299ea920584ef920f3_T1.jpg)

![[김성우 시평] 해상 탄소배출의 유료화](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202508/news-p.v1.20240324.49bb7f903a5147c4bf86c08e13851edc_T1.jpg)

![[장박원 칼럼] MAGA의 역설](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202508/news-p.v1.20250826.4ba3f687e58f498db78f56e5b6ed01b0_T1.jpg)

![[이슈&인사이트]지속 가능한 대한민국의 미래를 여는 길’](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202508/news-a.v1.20250714.6113a82b3a8646498673ad8e0ae0439f_T1.jpg)

![[데스크 칼럼] 체코 원전 수주 논란의 진짜 교훈](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202508/news-p.v1.20250824.77c8fbe1c1c349a58cee5d1693f23d59_T1.jpg)

![[기자의 눈] 갈 길 잃은 주식 양도소득세 대주주 기준…정책 신뢰 회복하려면](http://www.ekn.kr/mnt/thum/202508/news-p.v1.20250826.29f388fe36f848d39e66940b2d796998_T1.jpg)